L'insoutenable légèreté de l'âme

Par

Louis Filiatrault

« Filmer de l'intérieur » est un défi préoccupant les cinéastes depuis belle lurette. Bien avant la subjectivité psychologique imagée par Bergman et les autres modernes, les Français ont cherché à reproduire des impressions de la perception humaine, les Allemands à camper leurs fictions dans des univers d'angoisse déréalisés, et ainsi de suite. Et c'est sans doute dans l'optique de cette recherche esthétique continue, au-delà de sa simple portée dramatique, que le film Le Scaphandre et le Papillon trouve sa plus grande valeur. Enraciné au carrefour du drame populaire et de l'essai expérimental, ce troisième long-métrage du New-Yorkais Julian Schnabel renouvelle en effet les questions de sensorialité au cinéma avec un panache et une perspicacité rarement vus au cours des dernières années. Qu'il soit également gouverné par une sensibilité affective supérieure est tout à son honneur, et en fait un film riche et touchant à défaut d'être spécialement profond.

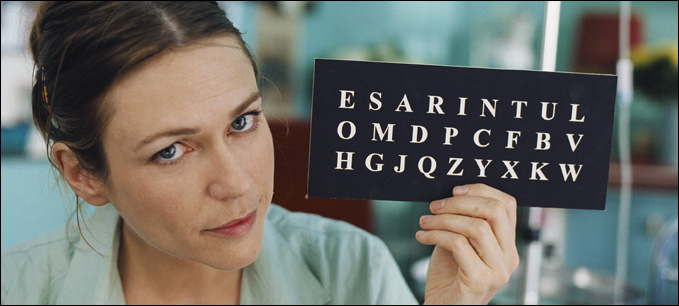

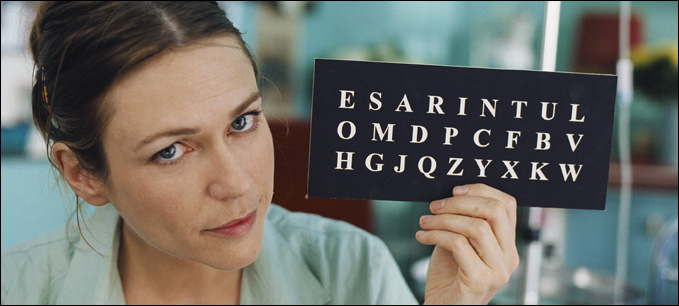

Mais d'abord, une brève mise en contexte: Jean-Dominique Bauby, véritable rédacteur en chef du magazine Elle, subit en 1995 un accident cérébral qui lui fit perdre l'usage de tous ses organes à l'exception de sa paupière gauche. Le Scaphandre et le Papillon s'inspire ainsi du livre de mémoires écrit (via des moyens particuliers) par le principal concerné durant l'hospitalisation qui précéda son décès. Mais à l'instar de Naked Lunch et d'autres écrits jugés « inadaptables », le film se veut moins un exercice de transposition littéraire qu'une évocation signifiante de l'esprit de la source. Il fait donc partager l'expérience de patient de Bauby au spectateur, ses rencontres avec divers intervenants et amis, mais aussi des projections mentales donnant la part belle à l'image, sans pour autant négliger les réflexions personnelles de l'auteur. Dépourvu de véritable tension dramatique, il documente plutôt, dans un écrin audiovisuel très expressif, les fluctuations affectives d'un personnage incapable de réagir à celles de son entourage.

Le Scaphandre et le Papillon est avant tout le fruit de la collaboration entre un réalisateur inspiré et un chef opérateur au sommet de son art. Reconnu pour son travail avec Steven Spielberg, Janusz Kaminski trouve enfin le moyen de s'illustrer au sein d'un formalisme plus stimulant, et surtout plus moderne. Dès la toute première scène, son apport se présente comme essentiel à l'efficacité du principal dispositif déployé par Schnabel: le plan subjectif, souvent soutenu durant de longues minutes. Par le biais de flous intermittents, de surexpositions aveuglantes et de mouvements erratiques, la minutie du travail de photographie se charge à la fois de séduire l'oeil et de définir le point zéro de cet univers filmique particulier: le cortex du héros, lieu de toutes les impuissances. Le cours du film consistera à se libérer progressivement de cet étau asphyxiant, au point d'en quitter le corps définitivement ; la richesse de l'image restera uniforme, alors que se multiplieront les inventions de mise en scène.

L'intelligence de Julian Schnabel est en effet de ne pas se limiter au seul plan subjectif afin d'illustrer la réalité mentale de son sujet, mais bien de plier l'ensemble du langage cinématographique en ce sens, plongeant tout entier dans les souvenirs de son héros. Le montage très original, déjà employé pour créer des effets d'ellipse fascinants durant les scènes d'ouverture, devient fondateur de passages oniriques brefs mais mémorables comme la séquence de « l'envol du papillon », point tournant de l'évolution psychologique du personnage. La bande son, manipulée avec un soin de tous les instants, commence par assourdir les voix perçues par le protagoniste, poursuit en accentuant la présence de bruits plus significatifs, pour finalement désynchroniser voix et sources lors d'une séquence de clôture absolument stupéfiante. Il en va de même des sélections musicales d'un éclectisme étonnant, réunissant des chansons connues comme « La mer qu'on voit danser », des airs de Tom Waits ou des tropiques, et même une citation extrêmement judicieuse de la partition du film Les 400 Coups, afin de renforcer une atmosphère imprévisible gouvernée par les seuls affects. Tous ces éléments profitent à la création d'incursions mentales d'une profonde sensualité (un repas gourmet, un rasage affectueux, une ballade automobile par grand vent...), d'autant plus importantes qu'elles s'opposent aussi catégoriquement à l'immobilisme du héros.

Ceci n'est pas pour dire que le film est dépourvu de faiblesses. Dans ce qui prend parfois les apparences d'un défilé de mode (et de femmes ravissantes), Schnabel ne parvient pas à alimenter l'intérêt de quelques temps morts et séquences un peu superflues, comme le souvenir d'une visite à un monastère de campagne. Certains discours adressés directement à la caméra tendent aussi à s'étirer, mais la candeur et la force du regard des comédiens suffisent généralement à imposer une sorte d'hypnose subliminale ; à cet égard, malgré quelques fausses notes, Marie-Josée Croze fournit au film plusieurs bons moments. Les dialogues du scénariste Ronald Harwood (The Pianist, Taking Sides...) ne s'encombrent pas d'égarements philosophiques abstraits et s'en tiennent à un ton de confidence réconfortant, tout en procurant une poésie particulièrement jolie à la narration off de Mathieu Amalric, dont la présence vocale unique élève la prose. Sans proposer de réflexion éthique aussi étoffée (parti pris sensoriel oblige), Le Scaphandre et le Papillon rejoint également l'excellent La Mer intérieure de 2004 dans sa façon d'introduire un assortiment de personnages tridimensionnels qu'il s'avère difficile de quitter en bout de parcours.

Car le mérite du réalisateur est avant tout d'avoir su créer un rythme, un mouvement esthétique, un véritable lieu où il fait bon vivre comme spectateur. Sans démontrer encore les qualités d'un véritable auteur, Julian Schnabel laisse deviner son expérience de peintre et s'exprime avec une sensibilité audiovisuelle pure, dépassant largement les conventions du drame à numéros bourgeois. La distribution, pêchée à travers toute la francophonie, ainsi qu'un travail d'atmosphère tout à fait cohérent donnent aussi à l'objet une saveur européenne tout ce qu'il y a de plus convaincante, multipliant les impressions d'évasion au bord de mer. Réussite à plusieurs niveaux, Le Scaphandre et le Papillon témoigne donc d'une recherche esthétique des plus pertinentes sans pour autant négliger l'émotion brute, dans une sorte de communion hyperindividualiste qui transcende l'isolement propre à son sujet pour rejoindre un fond commun. Contournant la facilité sans pour autant renier la simplicité, il en ressort comme l'un des films marquants de 2007.

Critique publiée le 17 septembre 2008.