Flesh+Blood est la première production américaine de Paul Verhoeven, qui s’était fait connaître à l’époque pour ses films néerlandais qui avaient fait de Rutger Hauer, son acteur fétiche, une star internationale. Quelques années après sa performance marquante dans Blade Runner (1982), le nom de Hauer est suffisamment imposant pour justifier qu’il fasse venir son bon ami aux États-Unis pour négocier un contrat avec Orion Pictures. De son côté, frustré par la censure dans son pays (à l’époque, le financement des films aux Pays-Bas fonctionnait sur la base de subventions et l’acidité du cinéma de Verhoeven faisait mauvaise figure dans les officines gouvernementales), le cinéaste tente le tout pour le tout et rouvre ses vieux cahiers de notes afin d’en tirer le meilleur de ses fonds de tiroir.

Parce que Flesh+Blood est d’abord un ramassis de restes avant d’être un film orchestré, structuré pour le cinéma, en ce sens qu’on attendrait de ce type de production d’envergure une forme de fil conducteur épique, linéaire, comme on en a si souvent fait lorsque vient le temps de sortir les épées et de retordre les cotes de mailles. Le cinéma médiéval, surtout quand il croise ici le cinéma des barbares nomades, qui voyagent à travers contrées et décors, qui visitent à la fois les plus somptueux banquets et les batailles les plus sanglantes, est un cinéma onéreux qui se contraint souvent aux morales enfantines et aux dichotomies ronflantes. La raison du détournement est simple : Verhoeven, en travaillant sur Flesh+Blood, le fait à partir des restes bien emballés d’un projet de jeunesse qu’il a toujours chéri : Floris.

Floris (1969) est une télésérie en noir et blanc de douze épisodes de moins de trente minutes, qui met en scène Rutger Hauer dans son tout premier rôle devant une caméra. Créée alors que Verhoeven venait tout juste de quitter la Marine royale néerlandaise (il y avait quand même réalisé un documentaire sur les matelots qui lui avait valu un prix du Meilleur film militaire…), Floris raconte le retour d’un preux chevalier (Hauer) après un long voyage à l’étranger. Il retrouve sa seigneurie aux prises avec un régent atteint d’illusions de grandeur et doit travailler avec des compagnons de route bigarrés, ainsi qu’un autre seigneur allié, afin de récupérer son dû. Au moment de sa sortie et dans les décennies qui ont suivi, Floris, qui ne connut qu’une seule saison à cause de ses faramineux dépassements de budget (des dizaines d’acteurs et des milliers de figurants par épisode), est devenu une série culte aux Pays-Bas ainsi qu’en RDA, liant d’emblée les carrières de Verhoeven et de Hauer autour de ce premier coup d’éclat. Jamais personne n’avait vu un tel réalisme guerrier au petit écran, ni autant de sang et encore moins de termes repiqués au Moyen-âge. Produite pour les enfants, la série est réalisée par Verhoeven avec un public adulte en tête, cherchant par tous les moyens à asseoir son réalisme dans les détails du récit.

Quinze ans plus tard, Flesh+Blood oublie la prémisse du chevalier de retour au pays (Hauer n’y est plus qu’un chef de guerre respecté par ses compatriotes), mais use des mêmes stratégies afin d’inscrire son récit dans le pourtour des grands châteaux qu’il scrute de loin. Le film débute en l’an de grâce 1501, dans la boue et le sang, par l’assaut d’une forteresse que le seigneur Arnolfini (Fernando Hilbeck) cherche à reprendre à tout prix. À ses côtés, un fidèle général, un prêtre et des troupes incontrôlables qui voient en Martin (Hauer) un exemple guerrier. En échange de leur vie, Arnolfini promet aux mercenaires qu’ils pourront saccager tout le château et s’emparer de ses richesses. Les troupes galvanisées pénètrent l’enceinte du domaine, massacrent hommes, femmes et enfants (ainsi qu’une jeune sœur qui subit un traumatisme crânien – elle formera, avec le général des armées, un autre des fils narratifs qui s’entremêle au récit). À la suite de leur victoire, Arnolfini surprend ses mercenaires, braque des canons sur eux (cette même injustice militaire qui bafoue l’honneur des héros chez Kurosawa) et les oblige à rendre leurs trésors et leurs armes. Les mercenaires, frustrés, trahis, prennent Martin comme leader et se retrouvent condamnés à l’errance, sans défense, à devoir chercher abri, eau et nourriture dans une Europe dévastée par la guerre et la peste.

Pour les guider dans leur déambulation violente, une statue de Saint-Martin, saint homonyme du héros, qu’ils découvrent alors qu’elle point du sol gadouilleux, le bras tendu. La trimbalant dans leur convoi, ils suivront la voie qu’elle trace dans le ballottement causé par l’absence de trésor ; seule, filmée comme une vulgaire figurine de bois que le prêtre interprète à outrance, elle pivote sur son axe parce qu’elle tient mal debout et indique à Martin et ses mercenaires le chemin à prendre pour regagner leur honneur — qui est un chemin qui les mène évidemment à la mort. Flesh+Blood fait de cette bande une allégorie forte qui oppose le nomadisme des soldats qui ne servent plus à rien et la sédentarité des seigneurs qui n’en ont plus besoin, montrant à la fois comment ils y ont été menés (par l’abus de pouvoir politique qui fait des corps les données d’une économie guerrière) et comment ils sont contraints d’y demeurer (par l’abus de pouvoir religieux qui fait des corps les symboles d’une économie divine jouée d’avance).

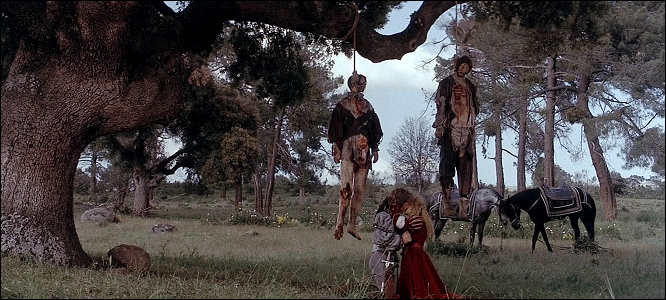

À l’opposé, lorsqu’on retrouve Arnolfini et sa suite, c’est principalement vers son héritier, le prince Steven (Tom Burlinson), que le récit fait converger les forces du pouvoir. Plus intéressé par les inventions et la science que par la guerre et les femmes, le prince est lui aussi en lutte contre cette force de sédentarisation, qui souhaite l’enfermer entre quatre murs, l’obliger à procréer avec la princesse Agnes (sidérante Jennifer Jason Leigh) choisie par son père. Quand il rencontre pour la première fois sa promise, qu’il s’échappe à dos de cheval à sa vue et qu’elle le rattrape derechef avant de le contraindre à manger des pousses de mandragore ayant germé grâce à l’urine posthume d’un pendu moisissant du haut d’un chêne de carte postale (du pur Verhoeven), le spectateur attentif comprendra bien qu’une subversion est en train de s’enraciner dans Flesh+Blood, que l’arrivée de cette femme pour le moins dégourdie (elle est présentée en train de contraindre sa servante à lui montrer comment faire l’amour) est en train d’ébranler le pouvoir seigneurial, que le prince idéaliste, homme des Lumières avant l’heure, est en train de céder à la chair, qui lentement lui fera perdre ses convictions, le réduisant finalement au rôle de fiancé obsédé, l'enchaînant à son siècle sombre qu'il ne peut pas quitter.

C’est dans une scène de viol collectif, après qu’Agnes soit tombée entre les mains du groupe errant de Martin, que la chair et le sang du titre se superposent dans une catharsis radicale. Ne souhaitant pas prendre part ni à l’agression ni à l’humiliation qu’elle sous-tend, Martin demeure en retrait et marche autour de ses barbares qui se sont jetés sur la femme. À travers le chaos d’une mise en scène qui se focalise sur les visages pervers, le regard d’Agnes croise celui de Martin, s’intensifiant dans un échange qui les lie une première fois. Quand Martin finit par céder à la chair, son statut de leader consciencieux est ébranlé. Hésitant, il s’approche du corps contraint de la princesse et cette dernière l’oblige à lui faire l’amour devant ses hommes, inversant sa position de femme agressée en position de femme dominante, qui, par la domination sexuelle, parvient à humilier le chef au point où il ne pourra plus que se soumettre à ses désirs et faire d’elle la reine des bandits (et donc assurer sa survie dans l'homogamie du groupe). Vacillant entre le viol collectif et le piège sexuel, la scène est absolument capitale dans le cinéma de Verhoeven, qui s’est toujours fondé dans le dynamitage — par l’excès — des relations de pouvoir. C’est pile ce sur quoi joue la scène au sens strict (la scène d’impuissance face au spectateur qui regarde en puissance), c’est-à-dire entre Jennifer Jason Leigh qui est prisonnière des bandits, puis le regard habitué, trop habitué, du spectateur dégoûté, qui est en même temps un regard masculinisé (il n’y a pas d’art qui soit fondamentalement aussi masculiniste que le cinéma), anticipant la scène, attiré par sa fibre narrative, sa résolution annoncée, sa production garantie d’affect (« Que j’ai hâte qu’elle soit violée pour qu’elle prenne sa revanche »), en sabotant minutieusement chacune de ces issues, les poussant, dans le renversement des attentes, à leur propre autocritique ainsi qu’à celle des largesses du cinéma.

Établissant par la même occasion un triangle amoureux entre le prince, la princesse et le barbare, Flesh+Blood décline la suite de leurs aventures à travers cette rivalité de cœur qui se double d’une rivalité de classe (la princesse demeure une princesse et le barbare demeure un barbare), confrontée aux violences courantes de l’époque, puis à un réalisme qui ne connaît de morale que dans sa mise en scène. Car si Verhoeven peut se permettre de filmer ainsi l’immoralité tout en demeurant intègre et passionnant, c’est bien parce que tout le projet du film repose sur son attrait pour le réalisme sale de la vie médiévale et qu’il montre, dans une froideur historicisante qui n’a rien à faire des images d’Épinal, la précarité de la vie qu’on pouvait mener dans un monde où le pouvoir, afin d’assurer sa lignée de sang, avait droit de vie et de mort sur tous ses sujets.

Verhoeven démontre ainsi que l’esthétique moralisante du cinéma (celle du sacré, celle du corps sanctifié, celle des rapports sexuels pervers comme amoureux), n’a pas lieu d’être dans cette époque qui précède toute justice moderne et égalitariste, dans ce temps où la vie n’est effectivement que de chair et de sang, et qu’il y a dans ce décalage transversal (écrire, penser, filmer la vie archaïque avec des yeux archaïques), une façon fort habile de gagner un peu de perspective sur notre propre contemporanéité. Ce qu’il accomplit par la même occasion s’avère être l’une des exemplifications les plus justes de ce qui tracassait à l’époque les nouveaux discours sur l’asservissement des corps et de la sexualité par le pouvoir politique. Même qu’à ce sujet, on peut s’amuser à imaginer, et surtout en voyant Flesh+Blood, que Verhoeven avait probablement lu l’Histoire de la sexualité de Foucault, d’autant que le cinéaste traitait ces questions, identiques, au moment même où Foucault était au pic de sa popularité.

Ainsi, à partir du moment où la mise en scène met moins en scène la cruauté bestiale des agresseurs et davantage le « dispositif de sexualité » (ce en quoi un individu se constitue comme sujet sexuel – ici, une femme sans défense agressée par des hommes hérissés d’armes phalliques), ainsi qu’aux manières pour la victime de subvertir sa position de sujet sexuel, la scène de viol en question n’est plus qu’une scène de viol. Il n’y a rien de tordu dans cette anastrophe d’affect qui fait précéder l’Idée à l’Image, il n’y a que des manières de mettre en scène une horreur à l’intérieur d’un contexte, en la représentant comme une condition féminine à partir de laquelle le personnage de la princesse s’approprie l’économie du désir qui ne cherche qu’à l’objectifier. Évidemment que Verhoeven ne montre pas cette « révolution » du désir comme une solution générale, puisqu’il caractérise d’emblée la princesse comme une déviante perverse et manipulatrice, mais c’est justement en sachant si bien écrire des personnages obsédés par leurs pulsions qu’il se permet, dans son monde fou à lui, de comparer leurs folies entre elles et de les faire interagir, avec comme conclusion que seuls les fous (de la chair, du sang), pouvaient penser s’émanciper en l’an 1501. Folies de la chair et du sang que Verhoven fait siennes dans une mise en scène qui refuse les tabous en les voyant comme de puissants outils dialectiques, elles lui permettent de déboulonner notre spectature hollywoodienne, académique, celle où la sensibilité morale des images est souvent synonyme de leur simplicité consensuelle — que ceux qui attendent du cinéma qu’il les rende sensibles au viol quittent la salle.

Les films de Verhoeven sont affreusement choquants dans leurs pièces détachées, mais moins qu’ils ne sont libérateurs dans leur somme ficelée. Les trames narratives convergeant dans Flesh+Blood dans un éclatement qui permet à de nombreux personnages d’expérimenter à leur tour cette condition sexuelle qui les définit (autant la princesse emprisonnée que la brigande qui accouche d’un mort-né), elles s’additionnent en une masse de micro-récits qui dressent une fresque terrible et grave de la condition humaine. L’opposition entre la civilisation (des riches et des oppresseurs) et la barbarie (des pauvres et des oppressés) n’est pas qu’un paysage thématique pour les films de Verhoeven, c’est une tension qui traverse tout le cinéma, une tension qui cherche à se résoudre dans le creux sanctifié de l’hypocrisie du regard, comme un crucifix planté dans l’œil.

9 |

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |