« M. de Clèves était peut-être l’unique homme du monde capable de conserver de l’amour dans le mariage. Ma destinée n’a pas voulu que j’aie pu profiter de ce bonheur; peut-être aussi que sa passion n’avait subsisté que parce qu’il n’en aurait pas trouvé en moi. »

– Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves

On ressort cette année Belle de Jour de sa garde-robe. Que peut-on dire sur ce film qui n’ait encore déjà été dit ? Les fantasmes de cette jeune bourgeoise, que d’aucuns diront « masculins », passent-ils l’épreuve du temps ? Adapté du roman d’un homme (Joseph Kessel), scénarisé par un homme (Jean-Claude Carrière), filmé par un homme (Buñuel), produit par des hommes (Robert et Raymond Hakim), le film explore-t-il vraiment, comme on s’est plu à le répéter, la psyché féminine ? Ne serions-nous pas là devant une autre forme (pour employer un mot à la mode) d’appropriation ? Seules les femmes pourraient parler des femmes ? Et encore plus de leurs fantasmes ? Mais si… mais si ce film explorait plutôt la psyché masculine ?

Autrement dit, Belle de Jour explorerait, non pas les fantasmes de Séverine, mais ceux de ses clients. Six, en tout. Le film s’appliquerait même à illustrer les pièges dans lesquels chacun de ces hommes tombe devant la femme, les paradoxes surgissant de la relation même qu’ils veulent entretenir, des rets dans lesquels ils se prennent eux-mêmes en voulant l’asservir. Plus encore, Buñuel offrirait même à ces hommes quelques leçons pour mieux comprendre la psyché féminine, pour se sortir du cul-de-sac dans lequel ils s’embourbent tous, systématiquement. Il les enjoint, en somme, à épouser le regard de Séverine, lequel leur permettrait de mieux la comprendre, de mieux l’entendre.

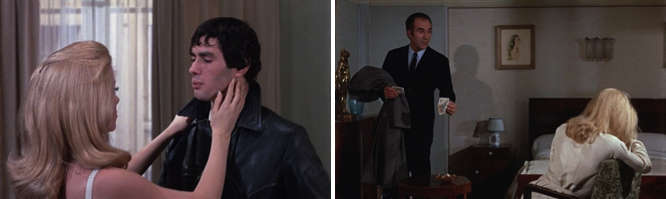

Séverine (Catherine Deneuve), une jolie jeune femme de 23 ans, est mariée à Pierre (Jean Sorel), un beau, riche et modeste docteur à qui tout semble réussir. Il aime sa femme, respectueusement. Trop peut-être. Après un an de mariage, celle-ci repousse toujours ses mollassonnes avances et celui-là continue de lui manifester une infinie tendresse. À chaque élan, elle le rejette. À chaque rejet, il se rétracte. Et ainsi va la vie. Voilà le premier paradoxe du film : plus l’homme aime sa femme, moins celle-ci semble l’aimer. Moins celle-ci semble l’aimer, plus celui-là l’aimera. Cercle vicieux qu’on voudrait un peu plus vicelard. Pour jouir un peu (et non seulement de la vie) notre bourgeoise, intriguée pas les paroles d’un ami de son mari, Husson (Michel Piccoli), vendra son corps (mais pas pour de l’argent) dans une maison de passe où passeront six hommes, six hommes mû par autant de fantasmes masculins qui illustreront chacun un autre paradoxe de l’amour.

*

Le premier homme, M. Adolphe (« un de nos meilleurs clients »), est un marchand de bonbons bordelais doublé d’un jovial joueur de tours : « j’aime la vie, j’aime qu’on rigole ». Mais son bouillonnement glacera Séverine. Le pansu paillard devra reléguer ses rodomontades au placard et user de la « manière forte », de sa dureté, de sa froideur pour la faire fondre. Premier paradoxe : l’homme qui s’attendrit verra la femme s’endurcir, l’homme qui s’ouvre verra la femme se fermer. C’est donc à la violence que Belle de Jour répondra par des caresses. Cut. Nous n’aurons pas l’heur de voir l’acte; cette jouissance nous sera refusée. La tache de sang laissée dans les draps par le troisième client – et qui laisse croire à une défloration – nous accule à fantasmer trois pratiques : masturbation, fellation ou sodomie. …à moins que rien ne ce soit passé. L’imagination dévale vite sur la pente de ce qu’on cache au regard.

Le deuxième client, « le professeur », un « médecin pour femmes » réputé, est un fétichiste mû par un fantasme de domination. Adepte des jeux de rôles, il prend son pied en inversant les positions sociales (élevant la cocotte au rang de marquise, rabaissant le médecin au rang de majordome) et en se faisant marcher dessus. Or, ce ne sera pas Séverine, trop timorée, mais Charlotte, mieux exercée, qui le satisfera. Elle n’éprouvera aucune gêne à l’insulter, à le piétiner et à lui cracher au visage, tel qu’il l’exige. Second paradoxe : l’homme ordonne d’être soumis, la femme se soumet à ordonner. Séverine est alors invitée à regarder, dans la pièce attenante, la scène par un œil-de-bœuf (voyeurisme). Alors qu’on nous refusait de voir ce qu’elle faisait avec le premier client, c’est ici par son regard que nous jouirons de la scène. Nous montrant (par ses yeux) la seule scène à laquelle elle n’a pas pris part, le cinéaste nous refusera toutes celles auxquelles elle participera.

Le troisième client, le client asiatique, adepte d’éphébophilie (il est attiré par les jeunes filles, notamment celle de la bonne) et peut-être d’exhibitionnisme (c’est le seul que l’on voit se dévêtir et qui prend plaisir à être regardé), débarque à ce moment avec sa petite boîte dont on nous refuse le contenu, mais dont on entend l’étrange bourdonnement qui en sourd (serait-il adepte d’« insecte » comme le prochain client le sera d’inceste ?). Il l’ouvre devant Mathilde qui, en voyant ce qu’elle recèle, se montre dégoûtée. Il l’ouvre devant Séverine qui, quant à elle, ne bronche aucunement. Il lui explique, dans sa langue maternelle –à laquelle elle ne comprend rien – ce qu’il désire et ferme la porte. Lorsque, après son départ, la bonne range la pièce, sens dessus dessous, et remarque sur le plancher une serviette tachée de sang, elle croit à un acte de violence. Mais l’air repus de Séverine nous fait plutôt croire à une défloration. Troisième paradoxe : c’est l’homme qu’elle ne comprenait pas qui l’aurait le mieux comprise (mieux même que la bonne à qui elle lancera, après que celle-ci aura présupposé que « des fois ça doit être pénible » : « Qu’est-ce que tu en sais ? »). Oui, qu’est-ce qu’on sait de ce qui s’est passé ?

Arrive le duc, le quatrième client, qui la rencontre sur la terrasse d’un café, adepte d’inceste, de nécrophilie et d’onanisme. Après un baratin d’usage, il conduit Séverine à son château, situé « à une heure de Paris », orchestre une cérémonie funèbre (qu’il photographie à son insu), la prie de se coucher, nue, dans un cercueil et de contrefaire la morte. Il jouera le père attristé, contrit, qui monologuera devant le cadavre de sa « fille » et finira par s’allonger au sol, hors-champ, pour entreprendre – c’est du moins, encore une fois, ce qu’on nous demande de déduire grâce au tremblement qui secoue le cercueil – de se masturber vigoureusement. Quatrième paradoxe : c’est devant une femme amorphe que les passions de l’homme prennent forme, c’est devant cette passivité que ses passions se déchaînent. Une femme pleine de vie l’aurait sans doute ennuyé mortellement. Mais l’homme semble avoir besoin de la femme – d’une femme qui ne fera pourtant rien – pour pouvoir, quant à lui, faire quelque chose, dont elle ne jouira pas.

Puis vient Marcel, le cinquième client, la détestable « petite frappe », l’escroc malingre, le dégingandé aux dents gâtées, le gringalet aux vêtement dépenaillés, le rescapé des bas-fonds, un lieu que n’a sans doute jamais visité Séverine. Mais les contraires, dit-on, s’attirent; ils s’éprendront l’un de l’autre. Cinquième paradoxe : l’homme qui paye pour du sexe finit par quêter de l’amour. Désirant le bonheur de celle qu’il aime, il fera pourtant son malheur (en flinguant celui qu’elle aime). Amoureux de cette femme, ce sera le seul client, d’ailleurs, dont les fantaisies sexuelles seront tues. Enfin passe Husson, un « vieil ami » de la maison, le dandy présomptueux, l’inassouvissable homme à femmes, celui-là même qui avait semé dans la tête de Séverine l’idée de fréquenter les maisons de passe et qui avait, plus d’une fois, manifesté son désir envers elle. La retrouvant, pouvant la posséder, il lui fera pourtant la morale et refusera de coucher avec elle. Sixième paradoxe : ce don juan n’éprouve plus, pour elle, l’envie qu’il éprouvait, avant : « Ce qui m’attirait en vous, c’était votre vertu. » L’homme qui désire tant la femme qui lui échappe, ne la désire plus du moment où elle lui est accessible. Ce sera le seul qui ne couchera pas avec elle, et le seul qu’on verra payer (par affront, pour qu’elle achète des chocolats à son mari).

*

Après ce tour d’horizon des fantasmes masculins et la mise à nu des paradoxes qu’il aura permis de dévoiler, il faut se demander si Buñuel nous laisse dans une impasse ou propose une solution. L’homme est-il condamné aux amours paradoxales ? Le film nous indique une possible porte de sortie : il nous faut apprendre à lire dans le regard de la femme, à deviner ses pensées, à pénétrer son âme, à répondre à ses demandes. Et on en fera pour preuve l’utilisation tout à fait singulière que le cinéaste fait des images mentales de son personnage féminin, qu’il nous demande non pas d’interpréter (c’est la tâche qui incombe aux psychanalystes), mais de pressentir (c’est la tâche qui incombe aux spectateurs). Si ce sont des fantasmes masculins qu’il nous montre, c’est par le regard de Séverine qu’on les voit. Et ce sera aussi du regard (de celui du spectateur) que Séverine tentera de s’affranchir.

Tout le début du film – la scène du landau dans la forêt – est une image mentale, non pas un souvenir, mais un rêve (diurne), un fantasme (sans doute) que l’on peut ancrer dans l’esprit de Séverine, attendant sans envie son mari dans le lit (c’est ce que le raccord final sur celui-ci lui lançant naïvement « À quoi penses-tu Séverine ? » nous permet de poser). Cette image mentale, présentée sans aucun « coefficient de déformation » (nous y reviendrons), c’est-à-dire sans indice nous permettant de déduire qu’il s’agit d’une image mentale (flou, écho, musique onirique, etc.) se signifie donc comme telle par un « déboîtement » (on voit l’image mentale d’abord et le personnage dans l’esprit duquel on peut l’ancrer ensuite), déboîtement dépourvu de « modalisateur » (un zoom ou un gros plan sur le regard vide du personnage, quelques notes de harpe, par exemple) qui viendrait insister sur le changement de registre (on passe du rêve à la réalité).

Cette façon de présenter une image mentale (parmi la dizaine possible) a un effet qui lui est propre : puisque nous prenons ce fantasme pour la « réalité » (tout le segments inaugural est dépourvu de coefficient de déformation qui aurait pu nous permettre, dès le départ, d’anticiper qu’il s’agissait d’une image mentale), leur déboîtement brusque (parce que sans modalisateur), leur passage d’un registre à l’autre par une coupe franche, provoquera un fort affect que nous partagerons très souvent avec le personnage qui se réveille (et qui apprend, lui aussi, que « tout cela n’était qu’un rêve »), fort affect qui renforcera l’identification, qui nous soudera, en quelque sorte, à lui. Une image mentale horrifiante (que nous prenons pour la réalité) nous soulagera au réveil du personnage, tout comme son réveil le soulagera, une image mentale ravissante (que nous prenons pour la réalité), nous attristera au réveil du personnage, tout comme son réveil l’attristera, etc.

Cependant – et c’est ici qu’il nous faut revenir sur une remarque péremptoire que nous avons faites –, ce segment était-il réellement dépourvu de tout coefficient de déformation ? N’y avait-il pas, autrement dit, quelque indice – même minime – qui nous aurait permis de déduire qu’il s’agissait d’une image mentale ? Nous sommes en pleine forêt, et pourtant… la bande-son nous permet d’entendre la sirène d’un bateau. Séverine désire-t-elle revoir la mer (la mère) ? Foin de l’interprétation psychanalytique ! Là n’est pas notre propos. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’on doit porter attention aux fantasmes féminins et d’abord, savoir qu’il s’agit de fantasmes, être capable de les reconnaître. Il y avait là un indice. De plus, un « tilt up », à la fin du premier plan, insiste sur les arbres dénudés. Or, Buñuel effectue un raccord – un faux-raccord – sur des arbres bien verts et bien feuillus. Il y avait là un autre indice. Placé devant de subtils coefficients de déformation, le spectateur était à même de pressentir qu’il s’agissait d’un fantasme. De plus, non seulement le cinéaste nous invite-t-il à porter attention aux indices, mais s’applique à en semer d’autres (les cochers, les grelots…) qui nous indiqueront, par la suite, que le fantasme se poursuit.

Ainsi – et faut-il nuancer une autre remarque péremptoire –, trois attitudes spectatorielles sont possibles, lors du déboîtement. Pour le spectateur qui aura eu le flair de capter les détails oniriques et de conclure à l’image mentale, il n’y aura nulle soudure avec le sort du personnage, puisqu’il aura un ascendant sur lui; il savait, avant lui, qu’il s’agissait d’une image mentale (c’est la première attitude). En revanche, le spectateur qui aura pris cette image pour la « réalité » sera, et ce, justement parce que le visage de Séverine (contrairement à ce que l’on voit d’ordinaire) reste impassible, ou bien soulagé que ces images qu’il trouvait horrifiante ne fussent qu’un rêve (c’est la deuxième attitude), ou bien déçu que ces images qu’il trouvait plaisantes ne fussent qu’un rêve (c’est la troisième attitude). Et la place qu’occupera le spectateur lui en apprendra du coup beaucoup sur la façon dont il comprend les fantasmes féminins. Toutes les autres images mentales se présenteront aussi brusquement (sans modalisateur), par emboîtement, proposant ainsi un choc que nous devrons chaque fois dompter.

Les deux images mentales suivantes sont d’un tout autre ordre; ce ne sont pas des fantasmes (des projections), mais des souvenirs. Elles se présentent, d’ailleurs, d’une tout autre façon : par emboîtement (on voit Séverine d’abord et ce qu’elle « voit » ensuite), avec un subtil modalisateur (le regard dans le vide, une bande-son qui précède de peu la bande-image) et sans coefficient de déformation (on pourrait isoler le syntagme mental et le faire passer sans problème pour un syntagme « réel »). Cette façon de présenter une image mentale provoque un effet différent de la première : il présentifie – et souvent violemment (d’autant plus que le flashback est de courte durée) – un moment passé, fait remonter à la conscience un souvenir enfoui, et le nimbe, pour ainsi dire, d’une certaine rationalité. En somme, Séverine se rappelle qu’elle a, toute jeune, été abusée par un ouvrier (pendant que sa mère – encore la mer – l’appelait). Elle semble savoir, comprendre, reconnaître d’où lui vient sa froideur, sa frigidité. Un autre souvenir du même ordre (et de la même période) permet d’étoffer cette lecture. On voit la jeune Séverine, à sa première communion, refuser d’avaler le « corps du Christ » (un homme est peut-être entré une fois de trop dans sa bouche… on ne l’y reprendra guère). Or, malgré le statut identique de ces deux segments (dépourvus de coefficients de déformation), il est possible de remarquer une différence dans la façon de les présenter, de les emboîter (quoique, dans les deux cas, la bande-son s’annonce sur la bande-image) : dans le premier cas, c’est le regard (vide) de Séverine qui agit comme modalisateur (comme l’indice du changement de registre), dans le second cas, ce ne peut plus être son regard puisqu’il est voilé par d’épaisse lunettes fumées (un violent zoom in sur son visage pourrait toutefois en tenir lieu). Il faut voir ceci comme une progression : le spectateur, toujours invité à comprendre la psyché féminine, doit maintenant être capable de le faire sans même lire dans son regard, mais au-delà.

Ce sont là les deux seuls souvenirs auxquels nous aurons droit et dont nous devrons nous contenter pour comprendre le comportement glacial de Séverine et ses fantasmes sado-masochistes. Revenons à ceux-ci. Le deuxième rêve diurne de Séverine nous est présenté quand, rentrée à la maison après son premier client, elle se repose tout en rose sur son lit, prétextant un mal de tête pour ne pas se rendre à la soirée prévue par son mari. Contrairement au fantasme inaugural, ce second fantasme se présente par emboîtement (on voit Séverine d’abord, ce qu’elle « voit » ensuite), avec un modalisateur (elle est, encore une fois, couchée dans son lit, le regard dans le vide et on entend les grelots qui sourdent de son esprit et qui devraient maintenant agir, auprès du spectateur attentif, comme l’indice d’un changement de registre : nous allons sous peu basculer dans le fantasme, nous annonce-t-on). De plus, le segment est parsemé de coefficients de déformation, à la fois, profilmiques (absurdité de la mise en scène : les bœufs, la soupe, l’angélus) et filmiques (désynchronisation de l’image et du son, jumps cuts ostensibles…). Au reste, le fantasme est toujours le même : Séverine est ligotée, insultée et violentée. On recourt d’ailleurs souvent à cette façon de présenter une image mentale pour explorer l’inconscient du personnage et illustrer ses obsessions.

Il est ici intéressant de remarquer que la boue – que la bouse ? – qu’on lance au visage de Séverine lui obstrue le regard (« Tu as de la merde dans les yeux », dit l’expression au sujet de quelqu’un qui ne se rend pas compte d’une évidence). Or, cette merde, c’est Pierre qui l’a dans les yeux, c’est lui qui ne voit pas ce dont sa femme a envie, c’est lui qui ne voit pas que sa femme se prostitue. La jouissance du regard, le plaisir scopique, est alors dévolue à sa femme qui sera maintenant amenée à voir ce que nous-mêmes ne verrons plus. Revenons rapidement à la réalité. Rappelons-nous que nous n’avons jamais vu ce qui s’est passé avec le premier client (le marchand de bonbons). Rappelons-nous que si nous avons vu ce qui s’est passé avec le deuxième client (le professeur) – celui qui se pointe tout juste après ce second rêve diurne –, c’est parce que Séverine fut invitée à le regarder par l’œil-de-bœuf. Rappelons-nous que c’est après cette scène de voyeurisme que le troisième client (le client asiatique) montre le contenu de sa boîte à Séverine, contenu qui nous sera pourtant caché. « Qu’y a-t-il dans cette boîte ? », demandait-on sans relâche à Buñuel qui ne savait que répondre. La question était mal posée. Seul le regard de Séverine compte. Ce qu’il faut comprendre, c’est que si nous venons de voir ce qu’elle voyait (par l’œil-de-bœuf), nous ne verrons plus ce qu’elle voit. C’est par ce décalage perceptif que Séverine s’affranchit (du regard du spectateur). Arrive alors le quatrième client (le duc). Ici encore, il échoira à Séverine de voir ce que nous ne voyons pas, de jouir par le regard d’une action qui se situe maintenant hors-champ (le contenu de la boîte du client asiatique était dans le champ, mais nous était caché par son couvercle). Buñuel ne nous offrira aucun raccord dans le regard pour rassasier notre curiosité quant au contenu de la boîte ou nous permettre de jouir du spectacle du duc se branlant sur le parquet. Séverine voit plus – et plus loin – que nous.

Profitons de cette dernière scène – la scène du duc – pour revenir aux images mentales. Car c’est volontairement que nous l’avons fait passer pour la « réalité ». Cette scène est en effet le troisième fantasme de Séverine. Il se présente par emboîtement, mais avec un si faible modalisateur qu’il passe inaperçu : c’est le regard (dans le vide ?) de Séverine, repue par son client asiatique. D’une part, la caméra n’insiste pas sur ce regard (aucun zoom in, aucun gros plan), d’autre part, la satisfaction qui l’apaise maintenant ne laisse présager aucune fuite dans le fantasme (propre à l’insatisfaction). De plus, les grelots qui ouvrent le segment n’embarquent pas, comme précédemment, sur la bande-image. Il faut donc porter attention au (très mince) coefficient de déformation qui hante le segment onirique, aux indices qui fonctionnent maintenant comme un code : les grelots, les cochers, le château au bout de l’allée (qui rappellent les éléments du fantasme inaugural, mais qui ressemblent bien peu, en eux-mêmes, à un fantasme). Le seul fait que Séverine rencontre son client à l’extérieur de la maison d’Anaïs, à la terrasse d’un café (où Buñuel, d’ailleurs, est aussi un « client »), devrait nous donner un indice assez évident qu’il s’agit d’une image mentale. Le spectateur qui l’aura saisi montre ainsi son acuité quant à la psyché féminine.

La quatrième image mentale se présente encore par emboitement grâce à un fugace modalisateur : le regard dans le vide de Séverine (aucun zoom in, aucun gros plan, aucune annonce par la bande-son). Les indices – maintenant des codes – sont curieusement absents : pas de grelots, pas de cochers. D’ailleurs, cette scène ne contient qu’un coefficient de déformation profilmique : l’absurdité de la situation (le dialogue décalé, la bouteille cassée, la baise publique). On est encore dans l’imagerie obsessionnelle. Mais le spectateur risque d’être déjoué. La rapidité avec laquelle il conclura à l’image mentale de Séverine (s’il n’a pas fait attention à son regard dans le vide), sera la preuve de la rapidité avec laquelle il peut pénétrer sa psyché. Ce à quoi il faut porter attention, toutefois, c’est que, non seulement cette baise nous est cachée, en cela qu’elle se déroule sous la table (Séverine s’affranchit de plus en plus du regard des « spectateurs », diégétiques comme extra-diégétiques), mais que son mari ne semble éprouver aucun désir de voir ce qui s’y passe. Ce sera Renée, leur amie, qui lui décrira (verbalement) la scène. Pierre, qui a de la merde dans les yeux, jouit sans doute par l’oreille, mais n’entend pas les besoins de sa femme. Ce sera aussi par l’oreille qu’il apprendra ce qu’il n’a jamais voulu voir (nous y reviendrons à la toute fin).

Avant d’en arriver à la cinquième image mentale, il faut dire un mot de la scène au bord de la mer. Ce lieu improbable (que rien ne motive ni n’annonce dans la diégèse) – et sans doute à cause du motif marin – pourrait être perçu comme une image mentale. Cependant, l’absence de modalisateur sur Séverine (avant cette scène, elle embrasse Marcel – après cette scène, on est dans un café d’où elle est absente) vient rendre plus difficile l’interprétation de ce segment comme issu de sa psyché. Au reste, aucun coefficient de déformation n’enveloppe la scène. Bref, le spectateur, maintenant alerte, maintenant attentif au moindre changement de registre, maintenant à l’écoute du moindre fantasme, sachant que le regard de Séverine peut lui échapper, que celui-ci peut ne plus tenir lieu de modalisateur, de gage de changement de registre, pourrait présupposer (un peu trop vite) que ce segment est une image mentale. Ce serait faire fausse route. Si on peut prendre le rêve pour la réalité, il ne faudrait tout de même pas prendre la réalité pour le rêve. Pierre a réellement proposé à Séverine un voyage au bord de la mer, un voyage lors duquel il lui avoue son désir d’entendre ce qu’il ne voit pas : « Tu peux tout me dire, absolument tout, tu le sais. Tu me caches quelque chose. » On aura d’ailleurs droit à une nouvelle et fugace façon de pénétrer l’intériorité de Séverine : la voix narrative intra-diégétique interne (voix qui appartient au personnage que l’on voit à l’écran mais qui passe non pas par sa bouche, mais sourd, pour ainsi dire, de son esprit) que seul nous – et non Pierre – pourrons entendre.

La cinquième image mentale marque encore une progression quant à l’affranchissement de Séverine sur le regard du spectateur. Elle se présente toujours par emboîtement, mais sans aucun modalisateur : Séverine est filmée de dos (plus de face comme avant), nous interdisant on ne peut plus clairement l’accès à son regard (dans le vide). Coupe franche sur un anachronique duel entre Pierre et Husson (qui agit comme un coefficient de déformation profilmique nous permettant de déduire qu’il s’agit d’une image mentale). Nous voyons les chevaux et leurs cochers – mais n’entendons plus les grelots – qui, par leur codification, permettent d’asseoir l’hypothèse de l’image mentale. Au terme de ce duel, on retrouve Séverine, toujours ligotée à un arbre, tandis que l’appel de la mer se fait encore entendre : c’est toujours la configuration propre aux obsessions, mais qui apparaît, cette fois-ci, beaucoup plus brusquement à l’esprit de Séverine. Cette cinquième image mentale marque aussi une progression (ou, en tout cas, un rapprochement) en cela que, pour la première fois, ce sera de son mari que Séverine recevra des marques d’affection.

Arrive la scène finale, que nous qualifierons pour notre part de sixième image mentale, non sans apporter à cette affirmation quelques nuances. Aveugle (il ne voit effectivement plus rien), muet (il ne peut plus répéter à Séverine qu’il l’aime), mais pas sourd, Pierre entendra – finalement – de la bouche de son ami Husson, le récit des déboires auxquels sa femme s’adonnait dans son dos. Celui qui ne voyait rien, celui qui ne voulait rien voir, maintenant sommé d’écouter, en sera meurtri. Ultime paradoxe : blessé dans son âme et son corps, incapable de parler, paralysé sous la ceinture, Pierre, ne pouvant plus rien offrir, recevra enfin l’amour tant quêté. Maintenant qu’il ne peut aimer physiquement sa femme, celle-ci manifeste à son égard un amour sincère. Elle se dit même, depuis son accident, libérée de ses fantasmes. Est-ce parce qu’elle n’éprouve plus la crainte d’être prise (prise de force ou prise sur le fait) par son mari ? Est-ce parce qu’elle n’a plus à subir quotidiennement ses pâlottes avances ? Est-ce parce qu’elle n’a plus peur de ne pas le satisfaire ?

Mais voilà que Pierre retire ses lunettes, sourit et se lève. Le geste est troublant, oblige un réinvestissement signifiant et appelle, comme dans la scène inaugurale, plusieurs interprétations. Ou bien tout le film était une longue image mentale dans laquelle (comme Madame Bovary rêvassant qu’elle rêvasse; le bovarysme de Séverine est d’ailleurs évident) Séverine fantasmait qu’elle se perdait dans ses fantasmes. Ou bien elle aurait « réellement » fait ses armes dans une maison de passe, mais n’aurait fantasmé que le handicap de son mari auquel elle pourra d’ailleurs, maintenant « experte », entièrement se donner (la curieuse et ostentatoire surimpression – immeuble parisien et forêt automnale – précédant son retour de l’hôpital fonctionnerait alors comme un modalisateur). Ces deux interprétations valent si l’on considère le sourire de Séverine et la réplique de Pierre, d’ailleurs identique à celle qu’il offre à la fin du premier segment du film (« À quoi penses-tu Séverine ? »), comme le déboîtement marquant la fin de ces images mentales et le retour à la « réalité ». Mais ce regard, et ce sourire, pourraient tout aussi bien annoncer un emboîtement : tout ce qui le précède (maison de passe, accident) serait « réel » et tout ce qui le suivrait (rétablissement de Pierre) serait maintenant rêvé (les grelots occupant la bande-son fonctionnant comme le code nous permettant d’interpréter ce segment final comme une image mentale). Du coup, le mari serait bel et bien handicapé (et meurtri), mais Séverine, alors soulagée de ne plus subir ses avances, fantasmerait alors la possibilité de l’aimer.

Le spectateur, enjoint à regarder le regard de Séverine, à le lire, à le comprendre, risque d’être surpris par ce que la bande-son lui fait alors entendre. Dès le moment où Séverine regarde son mari, les grelots (dont la source ne peut pas être diégétique; nous sommes dans l’appartement parisien) se font entendre, permettant de déduire qu’ils sourdent plutôt de son esprit et que la prochaine image sera mentale (comme ce fut le cas précédemment). Or, quelques instants plus tard, au moment où Pierre se sert à boire, après un court silence, Séverine s’écrie : « Tu entends ? » Ce sont toujours des grelots, mais d’autres grelots, qui se font entendre. Et l’on doit se rendre à l’évidence, les premiers rappelaient plutôt la deuxième image mentale de Séverine (les bœufs), ceux-ci renvoient plus clairement à la première (les chevaux). Non seulement nous faut-il bien regarder la femme, devons-nous comprendre à ce point du récit, mais aussi nous faut-il bien l’entendre.

Les deux dernières images du film permettent, encore une fois, plusieurs interprétations. Sont-ce de réels grelots ? Sont-ce des grelots rêvés ? Séverine se rend à la fenêtre (où son mari ne se rend pas), regarde, puis sourit. Raccord sur la longue allée du début, dans laquelle roule le landau, d’où le couple est absent. Ou bien seule Séverine entend (dans sa tête) les grelots que Pierre n’entend (forcément) pas, regarde (rien) dans la rue et imagine la dernière scène (puisqu’elle n’est pas raccord diégétiquement), ce qui en ferait une image mentale par emboîtement non-modalisée (Séverine ne regarde pas dans le vide) possédant le faible coefficient de déformation que nous lui reconnaissons (le landau). Ou bien Séverine entend réellement des grelots, invite son mari à la fenêtre (qui, les entendant, n’éprouve aucune envie voir), s’y rend, seule, et bascule dans le fantasme (par association d’idées); on nous refuserait alors simplement de nous montrer ce qu’elle voit « réellement » (un landau dans la rue ?), pour ne nous montrer que ce qu’elle imagine en le voyant (un landau dans l’allée !). Dans un cas comme dans l’autre, on s’accorde pour dire que la dernière image est mentale (présentée par emboîtement, sans modalisation, pratiquement dénuée de déformation).

Cependant, il demeure difficile de se prononcer sur le statut de cette image mentale : souvenir ou fantasme ? Reste une dernière possibilité : qu’elle ait réellement entendu ou seulement imaginé les grelots, Séverine se rend à la fenêtre, regarde dans la rue et c’est le cinéaste (le « Grand imagier » si l’on veut) qui refuse de nous montrer ce qu’elle voit (ni même imagine). Il nous refuse le plaisir de voir ce qu’elle voit, physiquement ou psychiquement. L’image ne serait alors aucunement « ancrable » dans le regard de Séverine, mais placée là, par le réalisateur, en guise de mystérieuse conclusion. Il juge que Séverine est « guérie » ? Auquel cas il jugerait les fantasmes féminins malsains…

Mais peut-être est-ce, une fois de plus, la position de l’homme, du mari, de Pierre qu’il faut adopter. Peut-être que Pierre n’entend pas ce que Séverine entend. Peut-être ne veut-il pas voir ce que Séverine voit. Peut-être ne veut-il même pas savoir ce à quoi elle pense. Entendre, voir, savoir rétablirait sans doute le décalage cognitif qui le lie, malgré tout, à elle. Entendre, voir, savoir …et s’éteindre ? En refusant de combler le vide, il accepte de continuer de brûler. C’est le paradoxe dont il ne peut se sortir, et qu’il doit accepter, faire sien. Si Pierre eût daigné s’approcher un peu, regarder par-dessus l’épaule de Séverine, s’assurer de la source des grelots, il en aurait eu – et nous aussi – le cœur net. Mais l’onirisme se serait aussi platement dissipé.

Belle de Jour, c’est au fond l’histoire d’un homme qui veut garder ses distances avec sa femme pour continuer de la regarder (de la garder de nouveau, encore et encore, à tout jamais ?). Mais c’est aussi l’histoire d’une femme qui fuit le regard de son homme (des hommes, des spectateurs), d’une femme qui ne veut plus qu’on la regarde (qu’on l’objectifie ?), ni qu’on regarde ce qu’elle regarde (physiquement ou psychiquement), qui veut qu’on garde un écart. À la fin, on ne voit plus ce qu’elle « voit » et on ne la voit plus dans le landau. Elle s’est affranchit. Elle veut plutôt qu’on lise dans le sien. Elle veut qu’on l’écoute, qu’on l’entende. Mais l’imagination dévale vite sur la pente de ce qu’on cache au regard. Et nous voilà reparti ! Qu’on secoue les grelots !

8 |

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |