L’enfance de Gibreel

Par

Olivier Thibodeau

Malgré la qualité redondante de ses images, mal nécessaire dans l’illustration d’une impasse sociopolitique inextricable, Five Broken Cameras demeure un document essentiel pour la compréhension du conflit israélo-palestinien, chronique intimiste de la colonisation cisjordanienne et rare exemple de coopération constructive entre les deux nations impliquées. Fruit de la collaboration entre un documentariste de Tel-Aviv et un habitant du village frontalier de Bil’in en Cisjordanie, le film s’avère entièrement fidèle à son titre direct et brutalement évocateur, dressant un portrait candide et rafraîchissant des heurts quotidiens entre paysans pauvres et forces de sécurité israéliennes au nord-ouest de Jérusalem. La pertinence de l’œuvre est d’autant plus grande qu’elle profite d’un point de vue interne au conflit, lui permettant ainsi de capitaliser sur une tactique pacifiste particulièrement poignante, soit le portrait d’une vie entière vécue en zone de guerre.

D’abord achetée pour immortaliser la naissance de son plus jeune fils Gibreel, la première caméra d’Emad Burnat lui servira également à capturer la naissance du mouvement de résistance local contre l’avancée des colons israéliens. On fait ainsi la connaissance de la famille nombreuse du réalisateur, ainsi que de Bassem et Adeeb Abu-Rahma, personnages proéminents de la communauté et fers de lance de ce mouvement. Emad suit alors fidèlement ceux-ci lors de leurs protestations quotidiennes contre la mise en place d’un mur dans leur cour arrière, devenant ainsi témoin d’une violence ordinaire qui causera la mort et l’emprisonnement de nombreux comparses et amis. S’étalant sur près de cinq ans, ses chroniques croquées sur le vif lui vaudront finalement la perte de cinq caméras distinctes, toutes détruites par un arsenal israélien manié par de jeunes mains nerveuses. Source intarissable de commentaires poétiques d’une grande sagesse et d’une grande pertinence, ce dernier parvient ainsi à dresser un portrait exclusif et inédit de la situation, confrontant ainsi les sensibilités occidentales à une horreur banale qui se trouve soudainement ancrée dans l’expérience humaine, et non dans de simples statistiques.

Malgré sa simplicité exemplaire, la scène d’ouverture du film sert une double fonction, soit celle d’établir la qualité poétique et immédiate d’un récit à la première personne tout en introduisant d’une façon évocatrice les forces en présence. Lorsque le caméraman et protagoniste déclare : « J’ai vécu tellement d’expériences qu’elles m’embrasent l’esprit comme une flamme brûlante » (traduction libre des sous-titres anglais), c’est donc le « je » qui nous interpelle d’emblée, puisqu’il imprègne d’une qualité vécue les images d’escarmouches confuses qui suivent. Ainsi la distance entre le réalisateur et son sujet s’évanouit soudainement, et le simple processus d’observation propre au cinéma documentaire traditionnel cède place à l’expérience pure et simple, illustration d’une vie normale passée dans un monde déchiré, où les décharges d’armes à feu font partie intégrante du paysage sonore environnant. En plus de complexifier le problème de non-intervention propre à l’exercice du cinéma documentaire, tel que représenté par la scène d’arrestation de son quatrième frère devant la famille réunie, ceci permet également au film de troquer le militantisme intellectuel des documentaristes bourgeois pour un courageux lyrisme qui en accentue énormément le caractère évocateur tout en le protégeant du misérabilisme presque obligatoire de l’œil extérieur.

Comme tout récit anti-colonialiste, le présent film ne manque pas de mettre en scène des forces antagonistes grossièrement inégales. Ainsi, le laboureur cisjordanien épierrant son jardin fait bientôt place aux monstrueux bulldozers israéliens qui déracinent des oliviers entiers à quelques centaines de mètres, idée d’y installer un mur visant à poursuivre le égrugeage implacable du territoire palestinien. Ainsi, on nous présente des paysans armés de cailloux et de branches luttant contre une machine militaro-légale intraitable, dont la puissance des nombreux canons réunis n’a d’égal que celle des vides juridiques loufoques dont profitent les colons. Et bien qu’il s’agisse malheureusement là d’illustrations surdéterminées de passions chauvines qui tardent à mourir, elles nous permettent néanmoins de mettre un visage humain sur une réalité sociopolitique devenue presque abstraite pour l’Occidental moyen, énième mais néanmoins pertinent rappel de la lutte sempiternelle entre les damnés de la terre et les immuables forces impérialistes. À ce titre, on notera ici que le spectre des colonies israéliennes est omniprésent alors que les flancs limpides de celles-ci se profilent constamment à l’horizon, au-delà des vallons désertiques de Bil’in, ombres menaçantes non seulement pour les villageois éplorés, mais pour une nation entière dont les terres ancestrales se retrouvent inexorablement recouvertes par de disgracieux blocs d’habitation monolithiques.

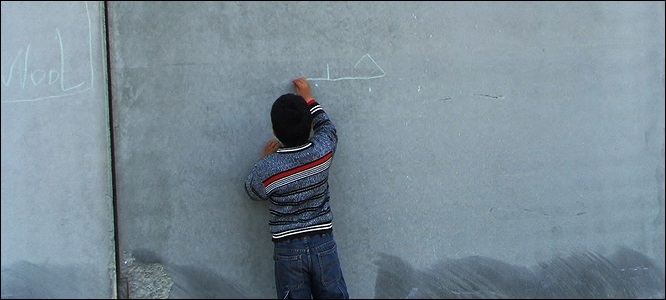

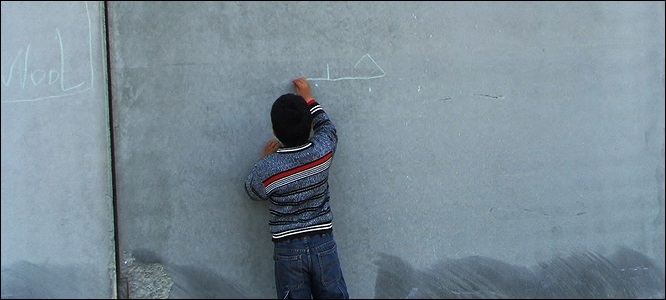

Quoique le film s’intéresse particulièrement au discours d’Emad, c’est pourtant le point de vue du jeune Gibreel qui constitue le cœur du récit, fournissant au spectateur une leçon inestimable à propos des enfants de la guerre. On devient ainsi les témoins privilégiés d’une éducation sous le signe de l’oppression militaire dans un monde où la violence est banale et où le Bonhomme Sept Heures est bien réel. Le tout s’amorce lorsque le réalisateur déclare que ses quatre garçons représentent chacun un épisode distinct de la vie locale, chacun d’entre eux ayant ainsi fait l’expérience d’une « enfance différente » au gré d’une réalité sociopolitique en constante fluctuation. Pour Gibreel, c’est la lutte des villageois contre l’avancée des colons qui constituera son principal élément formateur. On le verra donc développer un vocabulaire ad hoc, apprenant d’abord des mots comme « mur », « cartouche » et « armée » au gré de ses promenades nonchalantes aux extrémités du village. À trois ans, on le jugera assez grand pour assister aux manifestations, le conviant ainsi à voir les coups pleuvoir sur ses compatriotes alors que les balles ennemies sifflent derrière autant de nuages lacrymogènes. Bientôt menacé de kidnapping par les soldats israéliens, dont les raids nocturnes en font presque des monstres de conte, il sera finalement forcé de se former une carapace épaisse pour protéger sa peau douce et fragile, forcé de devenir un adulte à l’âge de cinq ans, adulte précoce certes, mais auquel on aura soustrait l’enfance de force.

Au travers des nombreuses scènes de confrontation entre l’armée et les villageois, c’est finalement la métaphore naturelle qui traduit la situation de ceux-ci avec le plus d’éloquence. Qu’il s’agisse des oiseaux décrivant des cercles concentriques dans le ciel crépusculaire, des poulets qui s’évadent dans les branches des arbres pour mieux profiter d’une liberté pastorale menacée ou des nombreux oliviers plantés çà et là, la nature tout entière semble ici mise en péril par l’avancée du béton. Subsistance pour les uns, mais simples obstacles pour les autres, les oliviers servent ainsi une fonction symbolique particulière, incarnations d’une paix constamment menacée par l’artillerie israélienne. D’abord déracinés par les bulldozers des compagnies de construction comme de vulgaires mauvaises herbes, puis brûlés dans la nuit par de mystérieux assaillants, ceux-ci trouveront une nouvelle vie entre les mains des manifestants de Bil’in. On verra donc Gibreel tenter d’en offrir une branche à un soldat déambulant tandis que les adultes s’efforceront de les replanter là où ils sont nés. Dans une séquence clé du film, on voit donc Emad planter une pousse sur une colline derrière laquelle se profile un mur de blancs monolithes. La résilience de la vie se trouve ainsi toute représentée dans le drame de cet homme et de son arbre, êtres démunis implorant la lumière malgré l’avancée impitoyable de l’ombrage urbain. Ce seul plan s’avère d’ailleurs emblématique du lyrisme irrésistible qui sous-tend l’entière entreprise, remède idéal contre le traitement froidement journalistique du conflit auquel nous sommes habitués et consécration du film non pas comme un simple amalgame d’images choc, mais comme un vibrant témoignage, dont l’intrinsèque humanité saura traverser toutes les barrières géographiques en chemin vers le cœur affligé des spectateurs.

Critique publiée le 1er octobre 2014.