Divertissement léger, fruit d’un recyclage narratif tous azimuts, Gamera (1965) semble tout droit sorti de l’imagination fébrile d’un enfant. De fait, ce premier kaiju eiga issu des studios Daiei met en scène un jeune protagoniste du nom de Toshio. Garçon grasset épris de tortues d’eau douce, ce dernier sert non seulement d’avatar diégétique aux petits Japonais avides de sensations fortes, mais il s’impose également comme le précurseur d’un futur archétype du genre. Et bien que sa présence nous révèle le caractère bassement mercantile de l’œuvre, il jette les bases d’un certain renouveau idéologique qui verra la lourde angoisse post-nucléaire incarnée par les premiers épisodes de Godzilla céder le pas à un optimisme candide souvent lié à l’imaginaire infantile. Cette distinction historique permet d’ailleurs au film de trouver une certaine pertinence au-delà d’une popularité acquise par la bande via la contrefaçon presque criminelle du style développé par Toho.

Produit de façon expéditive par Masaichi Nagata pour pallier l’échec de son plus récent opus (un film de rats géants dont les « vedettes » succombèrent à une attaque de puces), le récit du film propose une usurpation éhontée d’idées longuement mastiquées, pigeant dans le canon de Toho pour mieux en dégager de familières péripéties devant plaire d’emblée à un public élevé aux films d’

Ishiro Honda. Ainsi, on nous sert une histoire d’origine dérivée et confuse, laquelle sert uniquement de prétexte pour l’entrée en scène rapide du monstre. Le spectateur est ainsi projeté dans un campement « eskimo » de l’Arctique où se rendent les trois protagonistes de service (un savant, un journaliste et une jeune assistante) à bord d’un brise-glace et d’une jeep miniatures sillonnant des dunes de polymère blanc. C’est alors qu’un avion de chasse soviétique est abattu sur la banquise, causant l’explosion de sa cargaison nucléaire, et provoquant le réveil d’un gigantesque chélonien atlante prisonnier des glaces. Comble de confusion culturelle, cette bête nous est ensuite introduite dans un anglais approximatif par un patriarche indigène portant la croix chrétienne. « Gamera, nous dit-il, est l’émissaire du diable ». À peine sommes-nous remis de cette déclaration incongrue que le monstre s’envole vers l’archipel japonais où il se gavera des flammes issues de ses ravages jusqu’à sa défaite aux mains d’un groupe international de savants qui, fautent de pouvoir le détruire, l’enverront dans l’espace à bord d’une fusée.

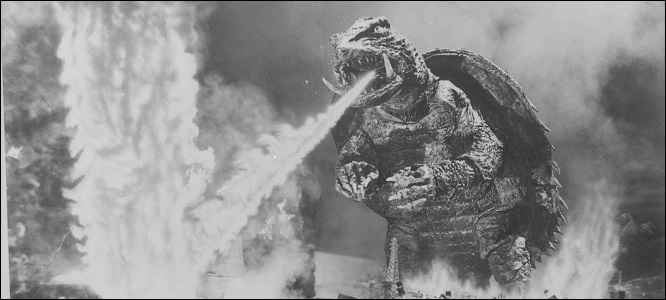

Truffé de dialogues risibles et de laborieuses scènes intérieures rehaussées seulement par d’incroyables inexactitudes scientifiques, le film bénéficie néanmoins d’un certain enthousiasme juvénile, lequel se traduit par une surenchère des scènes de pagaille et une exposition outrancière de la créature. Contrairement aux films de Toho, on introduit ici le monstre d’entrée de jeu, faisant du dévoilement de ses nombreux pouvoirs une constante source de fascination. Ainsi, on voit le titre apparaître à l’écran alors que Gamera jaillit de sa prison glacée avec moult simagrées, accompagné par des jets de neige semblables aux colonnes de confettis destinées aux héros nationaux de retour au pays. Le générique d’ouverture défile ensuite sur fond de gros plans fétichistes permettant d’apprécier à son mieux la plasticité de la créature, rare élément artistique digne de mention. Produite à moindres coûts, l’œuvre fait néanmoins montre d’un impressionnant sens du spectacle, particulièrement lorsqu’il s’agit d’intégrer les décors miniatures aux décors réels. On ne réinvente certes pas la roue, usant libéralement de la triple tactique développée par Toho (alternance d’images de foule et de gros plans du monstre, surimpression du monstre en arrière-plan et fausse continuité entre décors réels et décors miniatures), mais on nous offre néanmoins quelques séquences assez réussies. Parmi celles-ci, on note la vue de coupe d’un immeuble tokyoïte assiégé ainsi que la séquence des wagons de pétrole, où le péril de Toshio nous semble presque palpable. À l’instar des autres films du genre, c’est pourtant par le design du monstre que passe presque l’entière créativité des auteurs. Tour à tour, nous verrons donc Gamera cracher des flammes, avaler des flammes, puis s’envoler à la manière d’un frisbee scintillant dans la voûte étoilée. Capable de mouvement bipède, quadrupède et aérien, nageur invincible pouvant passer pour une soucoupe volante, seule la versatilité du monstre semble ici donner du pouvoir à sa légende, faute d’ancrages dramatiques nous liant au monde du récit.

Si le film s’avère être le fruit d’un certain opportunisme commercial, objet de consommation sans raffinement destiné à un jeune public peu discriminatoire, il permet néanmoins de mettre à jour l’entière mythologie des kaijus, lesquels changent de vocation pour correspondre à une nouvelle génération n’ayant pas connu les affres de la guerre. Bien que les références classiques abondent (menace nucléaire, destruction de Tokyo, inondations et interférence radio provoquées par le monstre), on attribue pourtant à Gamera une âme charitable, tel que démontré par son sauvetage de Toshio suite à l’attaque du phare d’Hokkaido où il réside avec son père et sa sœur. Cette surprenante démonstration de bonté en fait immédiatement une créature d’exception, d’autant plus qu’elle crée un lien primordial entre lui et le jeune garçon. Dès lors, il est facile de voir les similarités entre la bête et l’enfant, êtres solitaires et incompris vivant difficilement la compagnie des êtres humains. Ce parallèle entre les deux personnages est d’autant plus pertinent qu’il permet au film de créer un lien direct entre tous les kaijus et tous leurs jeunes amateurs, lesquels découvrent soudain en eux la même aliénation sociale dont ils sont victimes tous les jours. Non seulement cette nouvelle conception du monstre permettra-t-elle aux producteurs d’attirer encore plus d’enfants en salles, mais elle permettra également de doter le genre d’une perspective profondément humaniste. Loin de s’arrêter à l’allure extérieure de la bête, on peut maintenant lui deviner une nature innocente et ainsi la simple laideur n’est plus garante de méchanceté.

Au final, Gamera n’a de bon que ce qu’il offre aux enfants: nombreuses maquettes, surenchère d’images du monstre, et un certain sentiment d’identification avec ce dernier. Pour le reste, il s’agit d’une soupe tiède et sans goût, réchauffée de la veille pour le client d’aujourd’hui. Dernier kaiju eiga produit en noir et blanc, il sert certes de pont vers l’avenir, mais il demeurera toujours un artéfact poussiéreux, tel que démontré par la qualité nettement supérieure des épisodes suivants de la série. À voir seulement pour les plus fervents amateurs du genre.