« Souviens-toi, plus tard, quand tu seras grand, que les monstres les plus redoutables sont invisibles.

C’est justement ce qui les rend si dangereux. Il faut apprendre à les flairer. » — Les enchanteurs, Romain Gary

*

Les films de Marc Bisaillon ne sont pas tape-à-l’œil. Ils ne font pas de flafla, pas de simagrées, pas d’effets de manche. Ils ne cassent pas la baraque et ne cherchent même pas à le faire. Malgré leurs sujets durs et troublants, ils ne versent ni dans le sentimentalisme ni dans la grandiloquence. Malgré le malheur qui se trouve au cœur de chaque film et qui pourrait tirer les fils du mélodrame ou appeler les mécanismes tendus du suspense, ce ne sont ni des drames moraux à la hollywoodienne ni des films d’action. Il ne s’y passe pas grand-chose, en fait — si l’on considère que le drame vécu par des êtres humains ordinaires aux prises avec des événements tragiques qui les dépassent n’est pas grand-chose. Les films de Marc Bisaillon sont des objets tout simples. Ils n’essaient pas d’attirer l’attention. Ils n’essaient pas de gagner un concours de popularité. Tout cela en ferait aux yeux de certains des films ennuyants, inintéressants ou, pire, déprimants. Mais bien sûr, ils sont tout, sauf ça. Et malgré la gravité de leur ton et la simplicité de leur facture, ils sont surtout des bombes d’efficacité qui n’ont de simple que l’apparence. Sur le plan du scénario et de l’émotion, ils sont d’une complexité exemplaire et, par-dessus tout, ils sont profondément humains. Chez Marc Bisaillon, tout est dans l’écriture. Dans la maturité et l’élégance de l’écriture.

*

En concluant aujourd’hui avec L’amour sa trilogie sur le silence coupable, après La lâcheté (2007) et La vérité (2011), il ne fait plus aucun doute que Marc Bisaillon construit une œuvre d’une cohérence remarquable. Chaque film bâti sur les forces du précédent, chaque film est aussi plus maîtrisé, plus convaincant, plus rigoureux — plus bouleversant, aussi — que le précédent. Marc Bisaillon est un cinéaste minutieux, qui prend son temps pour bien faire, et bien dire, les choses. Ses films sont le travail d’un orfèvre ou d’un horloger qui œuvrerait non seulement dans la précision, mais aussi dans l’épure tant ses films sont réduits à l’essentiel, L’amour atteignant en la matière des sommets. De film en film, il gagne de l’assurance dans sa besogne de réalisateur, tant dans ses choix de mise en scène (celui de ses comédiens et de la direction d’acteur) que dans ses choix stylistiques (mon vieux maître à penser Marc Gervais dirait la « texture » de ses films, du scénario aux cadrages au son au montage), d’une finesse et d’une adresse impressionnantes.

Tous ces éléments se résument à la notion d’écriture et, je l’ai dit d’emblée, tout est dans l’écriture, chez Marc Bisaillon. D’abord l’écriture au sens strict, c’est-à-dire le choix des mots et leur agencement. Dans L’amour, les dialogues et le ton sont parfaitement dosés — pas trop d’exposition, pas trop de répétitions, juste assez; des silences là où il le faut, pas trop appuyés non plus. Cette rigueur des mots se manifeste dans une multitude de scènes admirablement calibrées. Par exemple, la scène de dispute entre Rose et JJ, dans la chambre jaune, en flash-back. Il est clair en quatre répliques que JJ est un as à faire dévier le blâme sur les autres et que tous ses proches en souffrent :

1. JJ : « Viens, j’ai une surprise pour toi. »

2. Rose : « Oui, mais tu sais très bien que j’haïs le jaune. »

3. JJ : « Penses-tu que c’est facile ? J’aimerais ça, te voir à ma place. Je serais sûrement DG ou PDG si j’avais pas tout lâché pour te suivre dans ce trou-là. »

4. Alex, enfant, quelques instants plus tard : « Si papa s’en va pas, je vais devenir pareil comme lui. »

Le reste des dialogues de la scène est du même niveau, mais tout est exprimé dans ces quatre répliques : les mises en scène de JJ pour se dépeindre en bienfaiteur (et ainsi se positionner avantageusement pour gérer la déception qu’il a intentionnellement causée), son manque de respect envers Rose, la mythomanie de JJ et les mensonges qu’il se raconte à lui-même (et qu’il croit !), la force de Rose qui le confronte, le désarroi ambigu d’Alex (qui cache des racines plus profondes qu’il n’y paraît).

Ce mépris de JJ se manifeste dans de nombreuses répliques tout au long du film (se moquant de la voiture en panne d’Alex : « J’aurais pu faire quelque chose chez nous, mais ici, dans “la Belle province”… »), soulignant subtilement les rapports malsains qu’il entretient avec tout son entourage, chaque réplique renforçant la prochaine jusqu’au trop-plein. Ce crescendo de mépris cultivé, petit à petit, pendant des décennies, culmine dans sa réaction à la commande d’Alex au café. Le contraste créé est énorme entre l’attitude positive et ouverte de la serveuse, qui n’est pas le moins du monde perturbée par ce que JJ perçoit au contraire comme des caprices et de l’hésitation chez son fils. Le réalisateur mène magistralement cette scène, son intensification si rapide, par la simple orchestration de la façon dont JJ peut tourner une situation simple et ordinaire (une commande au restaurant) en accusation (« Yes, no, maybe… Les gens vont jamais te respecter. »), en dénigrement (« Bon… Si on peut plus rien dire… »), en mépris (« Moi, j’dis ça pour t’aider, mais… c’est ta vie, dans l’fond… »), alors que le visage d’Alex, lui, passe d’enthousiaste et relativement insouciant à ombrageux et désemparé, puis douloureux.

C’est cette scène qui marque le tournant pour Alex (d’autant plus que JJ se défilera une fois de plus d’une promesse, quelques instants plus tard, celle d’emmener Alex au champ de tir… la goutte qui fait déborder le vase pour celui-ci). En ce sens, elle démontre parfaitement qu’au cinéma, l’écriture va également bien au-delà des mots. L’écriture filmique, elle, commence ici : dans la structure scénaristique. La place de cette scène dans le récit a son importance, tant pour le rythme que pour l’alimentation du moteur narratif — tout comme la place de toutes les scènes de ce scénario brillamment pensé et assemblé. Plus encore, il devient rapidement clair, à l’enchaînement de quelques scènes à peine, qu’avec L’amour, Marc Bisaillon propose aussi un film-somme — somme à la fois de tout son travail de créateur, mais aussi des trois films de la trilogie. L’amour, en fait, aurait tout aussi bien pu s’appeler La lâcheté ou La vérité (bien que « L’amour » lui aille comme un gant). La reprise de ces trois thèmes est au cœur des trois axes du récit de L’amour, représentés par les trois personnages principaux : dans l’angoisse qui étreint Rose, dont le fils Alex a disparu (l’amour); dans la détresse que vit Alex à chaque seconde en raison de ce que son père, JJ, lui a fait subir dans son enfance (la vérité); dans la culpabilité qui ronge JJ sans lui donner le courage de reconnaître sa très grande faute (la lâcheté). Bien sûr, les trois thèmes s’entrecroisent aussi dans chacun des trois axes, bien qu’ils soient mis de l’avant plus spécialement dans l’un ou l’autre. En ce sens et à tout autre point de vue, la structure du scénario est impeccable.

Prenons aussi sa chronologie. En choisissant d’adopter une temporalité non linéaire, sautant du présent au passé proche et au passé lointain, Marc Bisaillon accomplit deux choses. La première est de pousser à son aboutissement un motif récurrent de ses autres films, soit un certain penchant pour la déconstruction chronologique. Si tant La lâcheté que La vérité commençaient par la fin — le premier avec Conrad pleurant sur la tombe de Madeleine; le second avec Gabriel marchant, hors foyer, vers la caméra et s’arrêtant devant la maison de l’homme qu’il a tué accidentellement —, le reste de ces deux scénarios demeuraient tout à fait linéaire. On comprend en fait plus tard dans chacun de ces films que leur première scène est en fait la dernière : on ne reconnaît pas Conrad, de loin, seulement un homme affalé sur une tombe fraîche; on ne voit pas la maison de la victime de Gabriel, qui reste hors champ, mais on entend la voix de la veuve dans une réplique qui sera répétée telle quelle plus tard, avec le reste de la scène entièrement déployée. Commencer par la fin, mais de façon vague, lui permet d’annoncer les événements à venir avec subtilité, créant ce sentiment d’appréhension typique du suspense, mais qu’il exploite plutôt à la manière de la tragédie, sans fioriture, aussi implacable que poignante. Dans L’amour, le cinéaste choisit plutôt l’inverse et, à la place de commencer par la fin, il amorce son film par ce qu’on pourrait qualifier de tout début, dans le passé lointain d’Alex (une leçon de tir lorsqu’Alex est enfant) [1].

Par contre, dès la seconde scène, il projette le film dans l’avenir et vers la fin, en montrant le stationnement avec la camionnette blanche de JJ abandonnée par Alex. Et, pour la première fois dans sa trilogie, s’ensuit une chronologie totalement chamboulée, qui répond à un autre impératif (la deuxième chose qu’accomplit Marc Bisaillon) : par cet enchaînement non linéaire, il s’assure aussi que le spectateur découvrira les morceaux du casse-tête depuis la perspective de Rose, qui tente de comprendre et de refaire le fil de tout ce qui s’est passé — non pas uniquement depuis la disparition de son fils, mais depuis le tout début, depuis la naissance d’Alex et son infortuné mariage avec JJ.

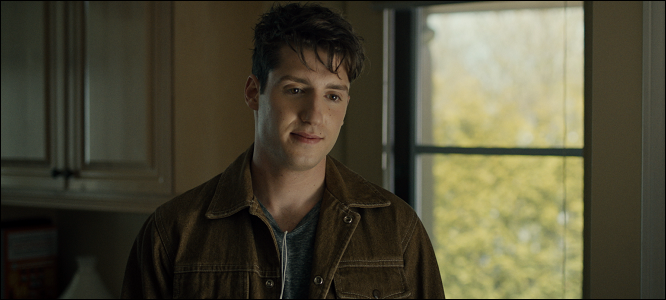

Pour porter cette structure délicate et donner tout le poids nécessaire aux scènes qui la motivent, Marc Bisaillon s’est associé à trois superbes acteurs, à commencer par Fanny Malette dans le rôle de Rose, justement, la mère qui prête ses yeux et son esprit au spectateur. Comme son personnage, on pourrait dire qu’elle n’a l’air de rien, avec son physique tout à fait girl-next-door, ordinaire presque, avec ce front perpétuellement froncé d’une inquiétude un peu innocente et cette petite voix presque fluette qu’on croirait fragile. Et pourtant, comme Rose, Fanny Malette possède des réserves inouïes de détermination et d’intensité. C’est elle qui ancre le film d’une présence qui habite chaque image, une gravité dévastatrice dans le regard. Sa contrepartie — JJ, l’ex-mari — est interprété par un autre comédien dont le physique sert merveilleusement à brouiller les pistes. En effet, Paul Doucet, à qui on donnerait volontiers sa confiance tant il semble sympathique et plutôt inoffensif — doux, rond, presque chérubin —, sait fort bien comment réveiller le monstre qui dort derrière la façade bonasse de JJ par un geste condescendant, un regard fuyant. Entre eux, Pierre-Luc Lafontaine a pris du galon et de l’assurance depuis La vérité. Son visage et ses grands yeux mouillés de labrador trop dévoué parlent souvent davantage que n’importe quelle réplique, passant savamment et imperceptiblement de la joie insouciante à la confusion, de la colère sourde à la tristesse infinie du garçon qu’on a brisé. Entre leurs mains, voilà des personnages en apparence banals et bénins, mais qui remueront le spectateur au plus profond de son être. Leur retenue, magnifiquement dosée par Marc Bisaillon, est parfaite et crève le cœur.

En fait, c’est toute la mise en scène du cinéaste qui est bien dosée, dans la simplicité des cadrages — gros plans des visages pour aller chercher les émotions dans le non-dit, plans d’ensemble pour créer une distanciation pudique avec son sujet dans les moments dramatiques clés — et dans la cadence posée de son montage. La caméra de Marc Bisaillon est le plus souvent au service du récit et des comédiens, mais, dans cette fausse simplicité de la technique et de la composition des images, le réalisateur se permet aussi de glisser des motifs stylistiques qu’il reprend avec subtilité d’un film à l’autre : le plan d’ensemble sans dialogue d’ouverture et de clôture, l’utilisation du flou, le plan épaule de dos suivant un personnage qui avance. Dans L’amour, il y ajoute le rack focus, cette bascule de mise au point qui marque un changement de la profondeur de champ dans un plan, évoquant ainsi une sensation d’étouffement, celle d’Alex qui n’arrive pas à réconcilier son amour pour son père et ce que celui-ci lui a fait.

Outre les aspects techniques liés à l’image, le cinéaste utilise aussi tout ce qui est à sa portée pour traduire les sentiments des personnages et l’esprit d’un moment — les accessoires, par exemple, également parties intégrantes de la mise en scène. Ainsi, lorsqu’Alex confronte enfin son père pour vrai, le cinéaste place un fusil entre eux — celui de JJ, entre les mains d’Alex, qui ne s’en servira pourtant pas contre son père. Un fusil qui représente toute la violence qui les unit et qui les divise à la fois. Tout cela fait partie de l’écriture filmique, laquelle s’exprime aussi tout particulièrement dans le son et la musique. Par le son, Marc Bisaillon évoque la façon dont la mémoire fonctionne, avec les souvenirs qui vont et qui viennent, se focalisant en remontant à la surface. Par exemple, Alex chuchote au téléphone avec son père, comme s’il avait toujours chuchoté avec lui, en secret. Autre exemple, alors qu’il fume une cigarette en essayant de calmer ses frustrations après avoir vu sa candidature rejetée par les Forces armées, la respiration lente d’Alex monte, d’abord seule, puis s’amplifie et se transforme, trouvant soudainement une deuxième respiration, haletante, entremêlée à la sienne.

Mais c’est dans la musique, la première vocation artistique de Marc Bisaillon, que la dextérité de celui-ci dans l’écriture filmique trouve son expression la plus convaincante. Déjà, dans La lâcheté, il avait recours à un motif musical récurrent, Louise de Michel Louvain, qui ouvrait le film, puis qui marquait la première visite de Madeleine à Conrad au cimetière, avant d’être à nouveau reprise sur le générique. Dans La vérité, il utilisait à deux reprises, de façon très habile, la Danse hongroise no 5 de Brahms : dans la scène d’ouverture, si joyeuse et enlevée, établissant parfaitement d’emblée la complicité chaleureuse entre Gabriel et sa mère; puis dans la scène de la maison vide, où le « hasard » veut que la même mélodie joue, semblant provoquer bien malgré elle le désastre et la stupidité des garçons qui démolissent tout. Le plaisir de Gabriel est le même, mais la portée est complètement différente : même musique, deux émotions diamétralement opposées. C’est vraiment un choix scénaristique formidable, qui fonctionne comme l’écho d’un moment heureux, nous brisant le cœur. Dans L’amour, enfin, ce parti pris stylistique musical est poussé à son paroxysme avec une justesse éblouissante. En effet, Marc Bisaillon n’utilise véritablement qu’une seule pièce dans L’amour :la sublime Pavane pour une infante défunte de Ravel, qu’il décline magistralement, en fragments, à l’instar de sa chronologie morcelée. Le morceau se fait entendre pas moins de sept fois dans le film : de la scène d’ouverture en version orchestrale, à diverses scènes marquées par la violence ou le désespoir en version pour piano seul (pianiste professionnel), à deux occurrences diamétralement opposées (bonheur de l’anniversaire d’Alex/malheur de ses funérailles) en version amateur pour piano seul (jouée d’une main débutante et hésitante par Anna, la jeune sœur d’Alex), jusqu’au générique final, qui reprend la version orchestrale avec les cors, d’un lyrisme qui appuie de façon si déchirante la gravité et la mélancolie bouleversante, mais tendre, de la pièce. Rarement pièce musicale aura-t-elle été aussi bien choisie et aussi judicieusement utilisée dans un film, créant d’entrée de jeu l’atmosphère propice à la réception de ce qui nous est présenté.

*

« [...] je suis encore vivant, ce qui est autrement plus difficile que de vivre [...] »

— Les enchanteurs, Romain Gary

*

La Pavane et son utilisation si pertinente nous ramènent vers notre case départ, la structure scénaristique — la base de l’écriture filmique, disait-on — et plus spécialement celle des scènes, tant dans leur agencement au sein de l’ensemble que dans le rythme et le dosage des éléments qui les composent elles-mêmes. Les scènes les plus difficiles à réussir dans un film sont l’ouverture et la clôture. Il s’avère que Marc Bisaillon sait extraordinairement bien comment ouvrir et clore un film. Dans L’amour, si je n’avais pas déjà parlé de l’immense intelligence de tant d’autres moments et aspects du film, j’aurais été portée à dire que ces scènes d’ouverture et de clôture sont si puissantes qu’elles font pratiquement toute la force du film à elles seules.

Voyons d’abord la première scène. Décortiquons-la, même, le jeu en vaut la chandelle :

La scène commence sur un fond noir (donc cachée à la vue du spectateur, dans le secret le plus complet, reflétant celui qu’expriment à ce moment les personnages). On entend la voix d’un homme (JJ, le père) : « OK, tu parles jamais, mais jamais de ça à ta mère. » (On apprendra quelques secondes plus tard qu’il s’agit de leçons de tir.) Une voix de jeune garçon (Alex, son fils) lui répond : « Pourquoi ? » Le père : « C’est notre secret. » Le fils : « OK. » Puis, l’image apparaît, sans fondu graduel. Boum.

L’image est fixe. Une cible à l’avant (une bouteille de bière en verre sur un billot), en foyer; l’arrière-plan (le père et son fils) est complètement flou. L’arrière-plan restera ainsi flou tout au long de la scène, sans qu’on ne distingue jamais clairement ni leurs visages ni les détails de ce qu’ils portent ou des objets qui les accompagnent. Ils sont dans la nature, à l’orée d’un boisé.

Le père place un fusil sur l’épaule de son fils, qui lui demande : « Est-ce que ça va faire mal ? » Bien sûr, il parle du recul de l’arme contre son épaule après qu’il aura tiré. Le père répond : « Moins qu’à la bouteille. » Il continue à donner des directives à son fils. Le moment s’étire, les instructions du père sont posées. Ils prennent leur temps tous les deux, respirant doucement pour bien se concentrer. Le père décrit à son fils ce qu’il doit faire pour tirer sur la gâchette (et, présumément, atteindre la cible avec succès) : « Comme une caresse… »

La caméra avance imperceptiblement sur la bouteille dans un changement de profondeur de champ, un rack focus. Le fils tire. Il réussit son coup, la bouteille éclate. Le fils est content, son père aussi. Mais lorsque le père se lève pour aller remplacer la cible sur le billot, son fils laisse entendre un très léger gémissement, puis il se frotte l’épaule avant de ramasser un toutou assis sur le sol contre sa jambe et resté jusque-là fort discret à la vue du spectateur. On réalise alors aussi pour la première fois plus clairement que le garçon semble porter un plâtre au poignet droit. Sans lui jeter le moindre coup d’œil, son père constate à voix haute qu’on ne le battrait plus à l’école si on le voyait faire ça (c’est-à-dire si ses persécuteurs réalisaient qu’il est un aussi bon coup de fusil).

Les premières notes de la version orchestrale de la Pavane pour une infante défunte de Ravel se sont élevées dès que le père s’est levé pour aller remplacer la bouteille, laissant son fils seul avec sa douleur à l’épaule, qu’il n’a pas remarquée.

Le fils frotte toujours son épaule et tient toujours son toutou lorsque son père revient s’asseoir près de lui. Le père lui demande si ça va, le fils ne répond pas. Le père n’attend pas davantage la réponse de son fils, recharge le fusil et le tend à nouveau à son fils pour reprendre la leçon de tir. La caméra coupe avant que le fils n’ait pris le fusil dans ses mains. Il tient toujours son épaule et son toutou.

Cette scène dure à peine 1 minute 30 secondes. Et pourtant tout y est. Tout est dit. : l’amour, la mort, la violence, la faute du père, le malaise et la culpabilité du fils, le mal (celui représenté par le fusil, celui représenté par le père), le côté manipulateur du père dans chacune de ses répliques, la jeunesse innocente du garçon dans ce toutou serré bien fort, et mille et une autres choses qui annoncent tant des personnages et de leur drame. La scène prend fin lorsque l’image coupe sur le plan large du stationnement d’un bâtiment un peu délabré, avec une camionnette blanche abandonnée (on apprendra bien sûr plus tard que cette camionnette est celle de JJ, qu’Alex a empruntée pour se lancer dans sa tuerie, puis laissée à la gare avant de monter dans un autobus pour revenir au Québec).

Quant à la dernière scène ? Dans l’espace café d’un salon funéraire, JJ est assis seul, réfugié au sous-sol loin des regards de tous. Rose le rejoint. Elle vient d’enterrer son fils et elle a besoin de le confronter, mais il est incapable de regarder Rose en face. Pire, il est incapable de lui répondre en français, se défilant dans son anglais arrogant comme il le fait tout au long du film quand une situation le rend mal à l’aise ou qu’il cherche à mousser son ego. JJ regarde enfin Rose et, si son regard défiant lui confirme le pire, JJ demeure incapable d’avouer sa faute. Au contraire, il répète à nouveau, pratiquement mot pour mot, le mensonge bien appris qu’il a servi aux policiers au premier jour de la disparition de son fils. Il se cache à nouveau dans ses mises en scène. Répugnée, Rose le laisse là pour remonter à l’étage avec son mari attentionné. La dernière image du film renforce la justesse de la simplicité du style de Marc Bisaillon : JJ, dans la pièce vide, éloigné de la caméra dans un plan large, seul face à sa faute, terré, conforté dans une faiblesse qu’il est toujours incapable de s’avouer. Comme les autres films du cinéaste, L’amour a la singulière — et rare — qualité de se terminer exactement au bon moment. C’est un cinéaste particulièrement assuré et doué qui ose éviter l’étirement de son récit; sans contredit, Marc Bisaillon fait partie de ceux-ci.Il ne pousse pas son film plus loin parce qu’on n’a pas besoin de plus que ça. On a tout compris. Maintenant, il faut que les personnages vivent leur drame tout seuls. C’est brutal, peut-être, mais c’est parfait. Parce que toute réponse aurait été trop réductrice de toute façon, la vie étant beaucoup plus complexe que cela — et aussi parce que ce n’est pas l’histoire que le réalisateur cherchait à raconter. Étrangement, il n’est pas évident du tout de comprendre fondamentalement l’histoire qu’on raconte, ce qui la sert et ce qui la dessert. Marc Bisaillon, lui, le comprend très bien.

*

« Nous sommes tous coupables de non-assistance à personnes en danger, et, le plus souvent,

nous ne savons même pas de quelles personnes il s’agit. Alors, quand nous en connaissons une,

il faut faire son possible pour l’aider à vivre. » — L’angoisse du roi Salomon, Romain Gary (Émile Ajar)

*

Être exposée au savoir-faire exquis d’un créateur doué m’est particulièrement émouvant. Dans toute sa simplicité et sa retenue, L’amour est un filmd’une puissance inouïe. C’est une œuvre absolument magnifique. Terrible. Mais magnifique.

[1] Et, même si sa stratégie structurelle est ici différente dans son ensemble, la force de cette première scène est telle que le sentiment d’appréhension s’avère encore plus criant que dans les deux autres films.

8 |

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |