On rit beaucoup dans Viking, mais pas seulement de ce rire crispé ou épars que nous inspire le pathétique, le malaise, l’absurdité fugace, le spectacle de la solitude ou de l’aliénation banlieusarde dont se nourrit le cinéma de Stéphane Lafleur. En effet, bien que ses thèmes récurrents de l’incommunicabilité, de l’isolement et du malaise social demeurent centraux, ils sont abordés ici avec une légèreté inattendue qu’on s’imagine imputable à la présence d’Éric K. Boulianne, l’un des grands farceurs du cinéma québécois, à titre de co-scénariste. Auteur de Prank (2016), Menteur (2019) et Les Barbares de la Malbaie (2019), Boulianne profite ainsi autant de la rigueur et du talent de Lafleur que ce dernier bénéficie de la joyeuse bonhommie de son complice, qui vient illuminer certaines de ses plus sombres lubies. Le résultat de cette collaboration est un film typiquement québécois, mais d’une façon étrangement réjouissante que seul permet une bonne dose d’autodérision, laquelle s’épanche de manière amusante dans une satire plus vaste de nos sociétés obsédées par l’ersatz de la gloire.

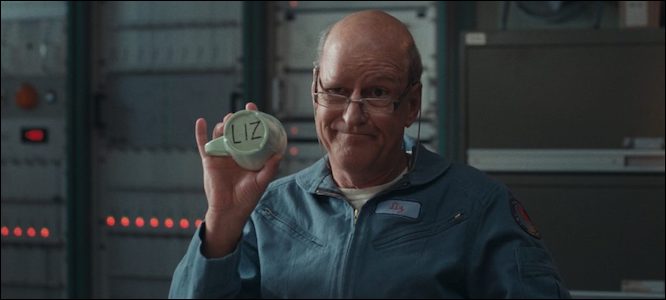

C’est un héros qui rêve de Mars auquel nous sommes d’abord introduits, un homme avec la tête dans les nuages, David (Steve Laplante), que l’on observe alternativement dans son travail de professeur d’éducation physique, à lancer des ballons rouges dans un filet, dans ses loisirs, à observer le ciel automnal sous son manteau rouge, et dans le processus de sélection astringent pour une mission d’exploration sur la planète rouge. Du moins, c’est ce que l’on croit au début. « Vous avez été choisi » lui annonce au téléphone la voix désincarnée d’une représentante de la compagnie Viking, Christiane Comte (la metteure en scène Marie Brassard, qui interprète ici, à toute fin pratique, une autre metteure en scène). David quitte alors sa femme Isabelle (Marie-Laurence Moreau) et s’embarque pour les États-Unis, où l’on constate bientôt que sa mission n’est pas celle qu’il paraît. Notre homme a en effet été sélectionné pour interpréter l’astronaute américain John Shepard dans une simulation terrestre de la mission martienne auquel ce dernier participe. Il devient dès lors John, qui accompagne quatre doublures semblables, Steven (Larissa Corriveau), Liz (Denis Houle), Janet (Fabiola N. Aladin) et Gary (Hamza Haq) vers un bunker au milieu du désert visant à répliquer l’habitat martien des astronautes de la ASEA (American Space Exploration Agency), lequel se révélera bientôt comme un petit théâtre de la désintégration sociale.

Entouré de son équipe habituelle (incluant Sophie Leblond au montage et André-Line Beauparlant à la conception visuelle), Lafleur demeure assez fidèle au style qui l’a rendu célèbre, déployant une mise en scène soignée qui met en valeur et profite pleinement du pouvoir d’évocation des images de Sara Mishara, maintenant ainsi une belle finesse d’observation dont résulte une sorte de métaphysique de l’abrasion quotidienne. Malgré la nature extraordinaire de la prémisse, on retrouve ainsi tout le caractère familier des laborieuses interactions interpersonnelles et de la domesticité carcérale des décors qui a fait sa renommée. Or, si sa distribution propose encore une fois des performances admirables et inhabituelles, ni tout à fait atones, ni tout à fait caricaturales, marquées par une parfaite retenue, cette dernière devient ici le terreau fertile d’un humour pince-sans-rire qui fait mouche presque à tout coup, Denis Houle s’avérant particulièrement amusant dans sa tempétueuse timidité.

Et bien que l’humour s’insère également dans les observations anodines typiques du réalisateur (disputes autour du rationnement de sucre, subtilisation de stylos, interactions sociales malaisantes), celui-ci s’inscrit aussi de façon inédite dans l’idée-même d’ersatz. Tout le concept de la fausse mission sur Mars constitue déjà un leurre amusant, et c’est à son profit que Lafleur perfectionne ici son art du raccord comique. Dans les premiers instants du film, on nous gave ainsi aux images de la planète rouge suspendue, qu’on juxtapose bientôt à l’image d’un bol de ketchup dans lequel on jette de la mayonnaise pour en faire une trempette à crudités. Du fantasme intersidéral, on retombe ainsi sur le plancher des vaches, vers l’ersatz de la sauce cocktail, l’une des premières esquisse du leitmotiv du faux dans lequel le film prend tout son sens. La scène d’arrivée dans le bunker est hilarante également, alors que Janet fait une déclaration solennelle en descendant d’un autobus de prisonniers, cognant sa tête casquée partout, puis posant le pied en sol étranger… devant l’entrée d’un bâtiment banal que Comte et son assistant peinent de longs instants à ouvrir. Lafleur révèle sans cesse la supercherie, notamment grâce à des emprunts explicites à la mise en scène de science-fiction déshumanisante de Stanley Kubrick dans 2001 (1968), et en cela, il finit inévitablement par révéler sa propre mise en scène.

Le leitmotiv du faux et le caractère réflexif de l’œuvre s’inscrivent également dans l’idée centrale de performance, laquelle révèle en même temps l’une des clés de lecture de la filmographie du cinéaste. En effet, si les personnages échouent ultimement à jouer leur rôle professionnel au sein de la mission Viking, si Marie-Josée n’arrive jamais vraiment à devenir Steven, si Liz ne parvient pas à porter d’enfant étant donné l’appareillage reproducteur de son interprète, Denis Houle, si David finit par abandonner John pour retourner auprès d’Isabelle, c’est un peu aussi pour emboîter le pas à leurs prédécesseurs. C’est parce que Continental (2007), En terrains connus (2011) et Tu dors Nicole (2014) étaient déjà des films sur les écueils de la performance, sur la difficulté de transcender le naturel, voire l’attrait pantouflard de la domesticité. C’est parce que Chantal Lefebvre était incapable de simuler l’entregent, parce que Louis Girard n’arrivait pas à interpréter le vendeur d’assurances, ni Lucette Simoneau la veuve en maraude. C’est parce que Benoît était inapte à performer la masculinité, et Nicole Gagnon ne parvenait pas à jouer aux adultes. Or, si l’artificialité de la performance est au cœur de toutes les œuvres de Lafleur, elle n’est jamais aussi clairement démontrée qu’ici, où l'auteur passe sans cesse le relais de la mise en scène à quelque ersatz diégétique : Janet, la chef de mission, mais surtout le personnage de Marie Brassard, Christiane Comte (Christiane la conteuse). Maîtresse des coulisses, c’est cette dernière qui, à l’occasion de rencontres individuelles aux allures de tête-à-tête créatifs, manipule les actions et les sentiments de David afin d’optimiser son interprétation de John ; c’est elle qui juge si les performances de ses employés sont trop (ou trop peu) professionnelles. C’est l’une des alter egos du réalisateur au sein d’un grand jeu de correspondance qui finit bientôt par devenir une finalité en soi.

Bien qu’il soit très amusant, Viking paraît trop long, comme si tout avait été dit bien avant la conclusion du film. Ceci est imputable au fait qu’il s’agit justement d’un jeu de mise en abyme plutôt qu’un récit dramatique à proprement parler, mais surtout que la préfiguration de l’arc narratif du protagoniste s’effectue loin en amont de sa déconfiture finale, de sorte que cet arc nous apparaît finalement comme un passage obligé, comme une mécanique sans surprise. Si l’on considère la manne de métaphores visuelles liminaires visant à décrire un fantasme martien inatteignable, de même que le message latent du cinéma lafleurien selon lequel il importe avant tout d’apprendre à être soi-même (face à l’impossibilité de jouer un rôle), le film se laisse trop peu de places pour manœuvrer au vu de l’impératif préétabli du « retour inévitable à la domesticité ». D’une façon un peu paradoxale, mais attendue, la vie de banlieue aliénante devient donc à la fois une prison à fuir et un souvenir nostalgique pour le protagoniste qui, par désillusion ou par épiphanie, c’est l’énigme lafleurienne, sera tenté presque inexorablement d’y retourner, un peu comme s’il s’agissait du dernier sanctuaire de la vérité dans un monde où on ne rêve plus que du faux…

7 |

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |