1 | 2

prod. UQÀM

BLISS

Nadya Aubrey | Québec | 2022 | 1 minute | Compétition canadienne 3

Avec Bliss, Nadya Aubrey nous ramène aux plaisirs simples du cinéma expérimental d’autrefois, créant une œuvre de gravure sur pellicule amusante qui n’est pas sans rappeler une version contemporaine du Free Radicals (1958) de Len Lye, dans laquelle les percussions des Baguirmis sahéliens cèdent leur place à une entraînante piste de musique dance. Le mouvement des caractères sur le support n’est peut-être pas aussi élaboré que dans le film de Lye, mais leur rythmicité est enlevante ; la réflexivité subtile de l’œuvre est surtout garante d’une profondeur analytique insoupçonnée. Après une douce introduction, où les coulisses de peinture rouge rappellent une rivière écarlate, un flot sanguin peut-être, on assiste à une succession surréaliste de figures qui viennent évoquer les mécanismes traditionnels du cinéma sur pellicule (l’horloge, l’écran, l’œil, le rideau fermé et l’ampoule scintillante). Les variantes métamorphiques de ces figures se dandinent ensuite sur le beat, se formant et se déformant sur des arrière-plans colorés comme autant d’explosions signalétiques. Au-delà de l’agrément physique que procure l’expérience sensorielle de l’œuvre, on ressent ainsi un certain plaisir intellectuel à y déceler un lexique visuel presque entièrement dédié à réitérer le rapport eurythmique entre le son et l’image qui sous-tend son existence. L’apparition à l’écran de globes oculaires, d’ampoules et de zigzags apparentés à des ondes sonores, mais surtout le défilement alternatif de bandes-images et de bandes sonores à l’écran nous en rappellent constamment la nature, dans un ballet de formes qu’on pourrait aussi qualifier de ballet sémiotique.

prod. Thomas Corriveau

MARIE. EDUARDO. SOPHIE

Thomas Corriveau | Québec | 2022 | 3 minutes | Compétition canadienne 3

Thomas Corriveau poursuit là où il nous avait laissé à la fin du munificent Ils dansent avec leurs têtes (2022), oubliant la tête parlante de Marc Béland pour mieux se concentrer sur l’art de représenter les corps dansants, en l’occurrence ceux de Marie Mougeolle, Eduardo Ruiz Vergara et Sophie Corriveau, sa sœur et muse qui apparaissait déjà dans Jusqu’au silence (2008) et Depuis le silence (2008). Le coup de pinceau de l’auteur est toujours aussi généreux et patient, et son animation est tout aussi liquoreuse, offrant à ses figures une motion à la fois organique et transcendante, parfaitement apte à exprimer son appréciation pour les arts miroirs du mouvement que sont l’animation et la danse. Structurellement, le film se constitue en un triptyque observatoire, où chacun des chapitres porte le prénom de l’interprète dont il met en scène les gestes. Mais il fait plus encore, proposant une incursion subreptice dans le processus de création auteuriel. Dans la première partie, cela s'exprime par le défilement alangui des images au rythme d’un cognement qui s’accélère, et provoque l’accélération de leur enchaînement, révélant le caractère abstrait des dessins individuels, qui deviennent figuratifs par accumulation. Dans le troisième chapitre, c’est par le biais d’un zoom out que fonctionne ce processus, alors que les images abstruses des jambes de Sophie trouvent un sens dans la révélation progressive de son corps entier. On atteint ainsi le cœur du travail actuel de Thomas, pour qui la figuration est désormais un but atteignable seulement par le truchement de la séquentialité, force motrice simultanée du cinéma et de la danse, avec lesquels son œuvre semble plus inextricablement liée que jamais.

*Critique publiée une première fois dans notre couverture du Festival Regard 2023

prod. Mel Hoppenheim School of Cinema - Université Concordia

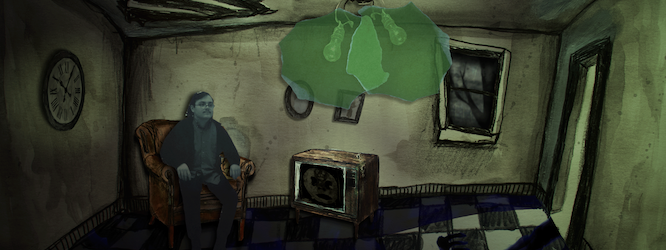

I HAD A DREAM OF A HOUSE AT NIGHT

Charlie Galea-McClure | Québec | 2022 | 2 minutes | Compétition canadienne 3

La texture cauchemardesque du film de Charlie Galea-McClure participe d’un ludisme cinéphilique irrésistible, tout comme sa structure postmoderne, qui réunit une poignée de techniques diverses qui sauront plaire à presque tout le monde. Entre les arrière-plans crayonnés du salon délabré où se déroule « l’action », les bouts de papier déchirés qui servent de filtres aux ampoules dénudées et de support à l’alter-ego diégétique de l’auteur, et les bandes de pellicules argentiques qui défilent à l’écran comme autant de projections oniriques de son esprit enfiévré, I Had a Dream of a House at Night se présente comme un petit lexique du cinéma d’animation. Du cinéma d’horreur également, dont il embrasse les lubies avec une révérence admirable. Le tout commence avec une image surdéterminée et un brin caricaturale, mais somptueusement composée où apparaît la maison titulaire, une cabane reculée sous un ciel sombre. À l’intérieur, dans une pièce vert-de-gris digne d’un songe éveillé, à la merci du mouvement cyclique de l’horloge et d’une ombre inhumaine qu’on devine dans l’embrasure de la porte, sied Charlie, dont la présence étonnante contribue au sentiment d’étrangeté qui se dégage du lieu. Or, la figure de l’auteur elle-même sert bientôt de vortex gigogne alors que son visage se déchire — l’utilisation du papier déchiqueté rappelle ici le travail de son collègue Alexandre Paquet dans Éviction (2022) — pour nous laisser pénétrer dans son esprit. Nous y découvrons alors une autre merveille, soit des bandes de pellicule argentique défilantes contenant d’autres images horrifiques. C’est un miroir dans un miroir renvoyé au potentiel obsédant de l’épouvante cinématographique. Un rêve cinéphile dans un rêve cinéphile, pourvoyant à la fois un potentiel réflexif à l’œuvre et un éventail de textures élargi au spectateur.

prod. Far Sun Film Co. Ltd

NO.7 CHERRY LANE

Yonfan | Hong Kong / Chine | 2019 | 125 minutes

Vainqueur du prix pour le Meilleur scénario au Festival de Venise en 2019, cet opus salace de Yonfan représente la nostalgie hongkongaise à son meilleur, à son plus enivrant. Se déroulant durant les années 1960, à une époque où le confort matériel des habitant·e·s côtoie le désir de révolte contre l’impérialisme britannique nourri par le mouvement maoïste chinois, le film constitue un portrait chatoyant, immersif et fort émoustillant de la vie locale, célébrant à la fois la littérature, le cinéma et l’art du beau. Non seulement les décors sont-ils minutieusement conçus et généreusement détaillés, contribuant dans leur esthétisme exacerbé au réalisme magique qui caractérise subrepticement le récit, mais les personnages sont tous magnifiques, leur splendeur incandescente étant d’ailleurs fortement appuyée par la mise en scène. Les hommes sont jeunes et grands, avec des corps de guerriers, une peau dorée et des yeux perçants, la bite pendouillant bien en-dessous du scrotum, tandis que les femmes sont voluptueuses, éternellement jeunes, et parées d’une peau de faïence immaculée sous des cheveux de jais qui flottent au vent, même dans les photos. Or, au-delà de la nature perverse et hypnotique d’un cadre qui vient sans cesse caresser les rondeurs féminines, et qui nous offre même le spectacle frontal des corps masculins mouillés sous la douche, au-delà des mains caressantes qui se multiplient à l’écran et des fantasmes décadents de Madame Yu (qui s’imagine tour à tour comme une nonne grivoise dans un monde de serpents sexy et comme le témoin d’une fête orgiaque impliquant deux chats lécheurs de mamelons), c’est l’art de narrer qui impressionne le plus ici.

Le film s’intéresse à la relation amoureuse triangulaire impliquant Madame Yu, une immigrée taïwanaise amatrice de littérature, sa fille Meiling et son tuteur d’anglais, un étudiant universitaire nommé Ziming, lui aussi féru de littérature. L’ombre de The Graduate (1967) plane de manière ostentatoire sur le récit, qui s’attelle aussi à célébrer le cinéma occidental des années 1960 à travers de nombreux films dans le film (auxquels assistent Madame Yu et Ziming lors de leurs rencarts secrets). Composé de trois actes aux perspectives légèrement décalées, la première embrassant le point de vue d’un jeune révolutionnaire amoureux de Ziming, la seconde celle de Ziming lui-même, et la troisième celle des deux femmes, le film déploie un récit fascinant où le désir qui anime les personnages est toujours palpable, jusqu’à s’épancher dans leur inconscient, et où les aléas de leurs relations exsudent toute l’excitante dangerosité de l’interdit. Dans la seconde partie, Yonfan ajoute même une narration littéraire en voix off pour ajouter un surplus de saveur aux détails pittoresques des décors. Or, la force du récit tient tout autant à la nature immersive de la chronique qu’au caractère rafraîchissant des nombreuses digressions qui la constellent, et durant lesquelles se déploient diverses esthétiques complémentaires adaptées à leurs propos respectifs. Qu’il s’agisse des décors expressionnistes sombres du drame romantique hollywoodien auquel assiste les deux amoureux, des figures traditionnelles de la peinture chinoise sur rouleau qu’on retrouve dans l’épisode de la nonne grivoise ou des coupures de journaux dansantes qu’on aperçoit lors du numéro musical sur la révolution maoïste, il existe toujours ici une merveille tapie dans la merveille que constitue la trame centrale. Une beauté secrète qu’il fait bon savourer en parallèle des corps ondulants et des panoramas envoutants que le film enchaîne jusqu’à satiété.

prod. Fuzzie Die Studios

MILEAGE

Jennifer Wu, Kym Santiana, Ruyee Lu, Nicole Taylor-Topacio, Joy Zhou, Ruby Saysanasy, Miranda Li, Saul Benavides et Christopher Hsueh | Ontario | 2022 | 8 minutes | Compétition canadienne 4

Doté d’un scénario simple qui s’apparente à une nouvelle d’épouvante, rendu dans une esthétique horrifique qui flirte avec le film noir, Mileage effectue un excitant détour par le cinéma d’action, déployant une scène de course automobile mémorable sur une route côtière sinueuse, l’odomètre défilant inexorablement pour marquer l’inévitable déconfiture de la protagoniste. Seule parmi les rues ruisselantes d’une ville sombre par un soir de pluie, éclairée par l’unique lampadaire de l’endroit, une élégante jeune femme se fait éclabousser par un taxi. Le taxi suivant apparaît alors comme une bénédiction monstrueuse, déchirant la noirceur de ses phares oppressants. Les épaules nues, la robe mouillée et sans couvre-chef, l’héroïne s’y engouffre précipitamment malgré le look inquiétant d’un chauffeur ténébreux à l’œil scintillant. Elle scellera ainsi son sort, initiant une course funeste lors de laquelle le vieil homme au volant lui volera sa jeunesse pour restaurer la sienne, le compteur marquant la progression précipitée de son âge, de 23 à 101 ans. La mise en scène anxiogène, les couleurs sombres striées sporadiquement de rais lumineux (pour émuler le passage des feux), l’obsédante balade castillane (écrite pour l’occasion) qui joue à la radio et le faciès expressif de l’héroïne, qui se braque en constatant l’apparition soudaine de rides sur son beau visage cèdent bientôt à l’expression de la panique comme vecteur d’affect. S’ensuit le spectacle délirant d’une âpre lutte pour la survie. L’enchaînement d’images et d’angles de vues (pour ne pas dire le montage) deviennent alors le portrait de la folie pure. Les coups pleuvent, les vitres se fracassent, le compteur tourne, la musique s’accélère, la voiture dérape, les deux personnages se battent. Jusqu’au crash, qui marque moins la fin du supplice que le renouveau d’un cycle. Or, Mileage ne se limite pas qu’au récit de la victime, et c’est là qu’il revêt un intrigant humanisme, s’intéressant parallèlement au calvaire du chauffeur, réticent, mais contraint de voler la jeunesse de sa passagère, doublant ainsi sa profondeur visuelle d’une étonnante profondeur dramatique.

prod. Mel Hoppenheim School of Cinema - Université Concordia

OH TO LOVE WITHOUT POSSESSION

Lauren Falvo | Québec | 2022 | 2 minutes

Réalisé par la Montréalaise Lauren Falvo lors de sa deuxième année d’études en animation à l’université Concordia, Oh To Love Without Possession est un court métrage qui démontre une belle perspicacité émotionnelle, fruit de l’introspection de son autrice à la suite d’une rupture amoureuse émancipatrice. Conçu originalement comme une bande-dessinée, puis animé de façon guérilla à l’aide de deux chaises de bureau, la caméra sur l’une, et sur l’autre, les décors devant lesquels se déploient les personnages, le film nous invite à découvrir la perspective de Falvo sur sa dernière relation de couple. C’est une histoire d’amour possessif, littéralement, qu’elle nous propose ainsi, avec des caresses qui se terminent en appropriation, lorsqu’un amoureux, tout vêtu, apparaît dans le plan où sied fièrement une jeune femme nue et lui caresse les seins, rien que pour les lui enlever et les mettre dans un pot. La félicité d’un instant se transforme en ébahissement total pour la protagoniste, dont la poitrine arbore désormais deux trous béants. Surtout que son visage à elle est très expressif, contrairement à celui de son amoureux, impassible, alors qu’il écrase les seins volés entre ses doigts pour mieux les empoter. Pourquoi ? « Parce que je t’aime. » Il finit même par l’empoter toute au complet, la laissant emprisonnée derrière lui au moment de quitter la chambre. Mais ce n’est pas la même femme qu’au début qui gît coincée dans le flacon, puisque ses cheveux n’ont cessé de pousser tout au long du film. Est-ce une femme plus mature qui se retrouve ainsi prisonnière, capable de réaliser son propre emprisonnement ? Ou faut-il nécessairement être sorti·e d’une relation pour constater, en rétrospective, qu’elle nous était carcérale ? Pour Falvo, la création artistique est une forme de thérapie, une façon de donner forme à des émotions qui l’éludaient précédemment. Et c’est ce qu’elle fait ici, se libérant réellement en s’emprisonnant métaphoriquement, au cœur d’un film très court, très simple, mais parfaitement évocateur d’un point de vue émotionnel, qui célèbre avec un ludisme cathartique la boucherie des corps qui caractérise un certain pan du cinéma d’animation.

*Critique publiée une première fois dans notre couverture du Festival de films féministes de Montréal 2022

prod. Bronfree Films

TINY

Ritchie Hemphill et Ryan Haché | Colombie-Britannique | 2022 | 16 minutes | Compétition canadienne 4

Tiny, c’est l’un des surnoms de Colleen Hemphill, aînée de la nation 'Nakwaxda'xw, qui raconte ici, par le prisme de l’animation en volume de son fils Ritchie, les souvenirs de sa jeunesse sur l’île d’Alert Bay, au nord de l’île de Vancouver. Narrant son récit en voix off, Colleen apparaît à l’écran sous les traits de deux figures d’argile distinctes, celle d’une vieille femme inspirante au rire accrocheur « interviewée » dans sa chaleureuse chaumière et celle de la jeune fille insouciante qu’elle était à l’époque où elle vivait dans une maison flottante avec ses parents. La nature humaniste du récit se révèle initialement dans les subtils bégaiements qu’effectue la voix off et dans les réminiscences confuses de la conteuse, qui nous offre plusieurs versions du moment où elle a appris à nager. En effet, ce n’est pas une vérité factuelle transcendante que tentent ici de capturer Ritchie et Ryan Haché, mais bien l’essence vaporeuse du souvenir, et en cela ils réussissent haut la main, travaillant tout aussi habilement la matière physique que la matière mémorielle. C’est l’ataraxie qu’ils nous donnent à voir, la beauté d’un rapport direct à la nature qui se déploie à travers moult anecdotes pittoresques richement illustrées et minutieusement éclairées à propos de la vie côtière — la première nage de Colleen, le saut de l’ange exécuté par son père avec un chapeau de paille sur la tête, l’histoire de l’hameçon coincé dans son scalp et de la périlleuse balade en taxi nautique vers l’hôpital… Le but n’est pas simplement de commémorer l’existence individuelle du sujet, mais du mode de vie traditionnel de sa nation, célébré dans le spectacle réjouissant des gouttelettes d’eau sur la peau argileuse des figures, des flots de cellophane où ils plongent si gaiment et de la neige floconneuse sur la cime des arbres. Le film agit en outre comme une revendication implicite de la terre ancestrale, via la chronique d’une forme de félicité précoloniale, qui prédate du moins le déracinement de 1964, durant lequel les 'Nakwaxda'xw furent relocalisés dans la réserve de Port Hardy, exaltant un rapport primordial au territoire qui persistera pour toujours dans les images lumineuses de l’œuvre.

Partie 1

(Le matelot volant, Éviction, occhiolino,

Madeleine, Tongue, Corvine)

Partie 2

(Bliss, Marie. Eduardo. Sophie., I Had a Dream of a House at Night,

No.7 Cherry Lane, Mileage, Oh To Love Without Possession, Tiny)

|

envoyer par courriel |

| imprimer | Tweet |